不要太在意你的孩子! 19岁儿子中度抑郁,厌学躺平4年后恢复正常生活,我顿悟:别让“鱼缸效应”亏空孩子的未来

纽扣青少年心理成长基地

纽扣青少年心理成长基地

咨询人:孩子妈妈

孩子年龄/性别:19岁/男孩

指导老师:张明明老师及其团队

情况介绍:

孩子在5岁时因哥哥去世开始变得胆小不自信;

上初三时确诊中度抑郁,休学住院长达四年不见好转;

有暴力倾向,时常睡不着觉,情绪起伏不定。

我永远记得儿子在初三开学一个月后对我说的话:

“妈妈我真的好累,我累得快要死掉了,能不能不去上学了。”

儿子的性格有些敏感内向,但他是个优秀的孩子,在学习上从来都不用我们操心。

可是自从上了初三后,他的成绩出现了明显的倒退,第一次月考更是掉到了班级中游。

那时候儿子的状态很差,常常跟我说晚上睡不着,胸闷、想吐。

因为儿子从小身体就不好,一开始,我以为儿子身体出现了什么问题。

吓得我赶紧请假带儿子去医院检查。

里里外外都检查了一遍,结果啥事没有。

我觉得儿子是在装病不想去学校,我生气地数落了他一顿。

从那之后,儿子每天一到上学的点就开始唉声叹气,我问他怎么了,他也不说。

直到有一天孩子的班主任给我打电话,说孩子在课堂上呕吐后晕倒了。

吓得我赶紧冲进学校接孩子去医院,医生说孩子的身体没有问题,但建议我们带孩子看看心理科。

经过检查,儿子被确诊为中度抑郁。

1

儿子是我们全家人的命根子

以前,我有两个儿子。

大儿子学习认真、成绩也好,三好学生的奖状贴了满墙。

小儿子乖巧听话,三岁的时候就会自己穿衣叠被,小小年纪从来不让我们操心。

但就在小儿子五岁的时候,大儿子因为意外去世了。

我和孩子他爸天天以泪洗面,茶不思饭不想,就觉得这只是一场梦,我们的大宝肯定还能回来。

我也丝毫没注意到我们的情绪崩溃,让小儿子也承受了巨大的心理压力。

我和他爸一口饭也咽不下去,小儿子也陪着我们不吃饭。

哭着说:“我等哥哥回来了和哥哥一起吃。”

我有时候会突然痛哭起来。

小儿子也会跟着我哭说:“我不要妈妈哭,我要哥哥回来。”

直到小儿子连续发了一周的高烧都不退。我们带小儿子去医院,确诊了肺炎,要住院时,我才意识到,我们忽视小儿子太多了。

从那时候起,小儿子就成了我们全家人的心头宝。

为了更好地照顾儿子我辞去了工作。

每天几点起床、几点出门、几点吃饭;

每一餐要吃什么,要营养均衡、荤素搭配;

放学回家每天几点写作业、几点做练习、几点阅读……

所有的事情我都给儿子一一规划好。

儿子也很争气,学习成绩都一直稳定在班里前五。

我不求别的,只想儿子在我眼皮子底下能安全、健康地长大就行。

可是万万没想到,我这么无条件地照顾儿子,儿子竟然得了抑郁症。

当时我脑子里就一个念头,我的儿子就是我的命根子,学习成绩啥的都比不上孩子的健康重要,二话不说就给儿子办了休学。

刚休学那几天,儿子提什么要求我都答应。

我还给儿子装了新电脑,儿子天天抱着电脑不离手。

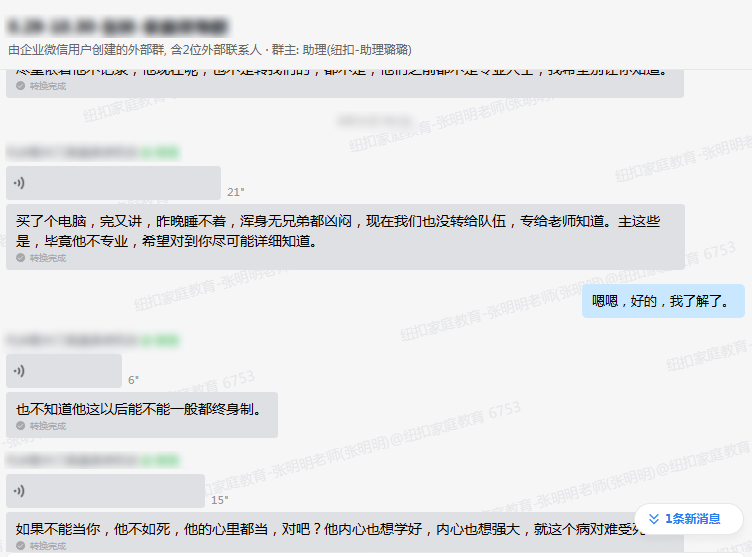

儿子在游戏里就像变了一个人,喊着:“打啊,你个废物,上啊,你傻x吧……”天天脏话不离嘴。

儿子沉迷网络身体状态差

看着儿子每天都在家打游戏,我担心这样下去孩子肯定得废了。

我开始试着和儿子提回学校上学的事。

结果儿子一听要上学立刻炸了毛,朝我吼:

“我不去上学,死也不去!你叫我去上学,就是让我去死!”

我被儿子吼懵了,我从来不知道儿子对上学有这么大抵触。

但是看着儿子每天浑浑噩噩地打游戏,这样下去儿子肯定得废。

我生气地对他说:

“你连初中都没上完,初中学历你都拿不到,要是还不去上学,你这辈子就完了!”

儿子突然一屁股坐在地上说:

“我就算完了,也不用你管,你每天就只会监视我!”

从那天起,儿子好像突然“疯”了。

每天把自己关在房间里,脸也不洗、牙也不刷、饭也不吃。

直到有一天我透过门缝看到儿子正在拿小刀划自己的手腕。

从来没打过儿子的我终于忍不住,冲进房间扇了儿子一巴掌。

我一边哭一边骂着儿子:

“你究竟在做什么?你不上学,你玩游戏我们都答应你,你到底还想怎么样?非要把我们逼死你才好受吗!”

儿子也哭了,痛苦地说:

“你们到底知道我想要什么吗?你们根本不知道!你们根本不爱我,你们就是怕我死了没人给你们养老!”

听完儿子的话我真的觉得天都塌了,原来在他心里就是这么想我们的!

我真的觉得这么多年为孩子一心一意地付出全都废了……

突然儿子情绪崩溃地大喊:

“你们再逼我,我现在就死给你看!”

我赶紧冲上去,用尽全身力气把儿子抱着,我的眼泪哗哗地流。

我真的不知道我做错了什么,我的儿子好好地怎么就抑郁了。

2

原来我一直把儿子养在“鱼缸里”

儿子是我的全部,只要儿子能变好付出多大代价都值得!

为了让儿子快点好起来,我带儿子去了心理疗养中心住院。

而这一住,就是四年……

这四年我每一天都度日如年,只想着儿子能快点好起来。

这期间儿子病情也好转过,我试着把他接回家,但是在家没过几天情况就越发严重了。

直到前段时间,儿子痛哭着给我打电话说:

“妈,在这里我吃不下、睡不着,我每天都想死,妈我真的很怕我会死在这里,我想回家……”

听到儿子这样说,我真的心碎了一地。

我知道抗抑郁是场持久战,但是四年了却依然没有好转,我是真的害怕儿子这一辈子都搭在疗养院了。

于是,我决定把孩子接回家。

那时候,我每天从网上搜相关的书开始自学,死马当活马医,就算没办法,我也得试!

有一天,一位朋友向我介绍了一位心理咨询师。

我向他讲述了我儿子的情况,她听完给我分享了一个故事。

鱼缸效应

数条小鱼在鱼缸中生活多年,体长始终维持在三寸左右。

人们以为它们天生就是这样的小体型品种。

然而,某日鱼缸不慎破碎,小鱼们被转移到了池塘中。

令人惊讶的是,短短几个月,这些原本三寸长的小鱼竟迅速成长至一尺长。

鱼儿需要广阔的天地来自由成长,孩子同样如此。

我们常常替孩子做出选择,从衣物、玩具到学校,甚至常常直接给出问题的答案。

这样的做法剥夺了孩子自主选择和独立思考的机会,进而抑制了他们的创新思维和尝试精神。

长此以往孩子会麻木、丧失自我甚至抑郁。

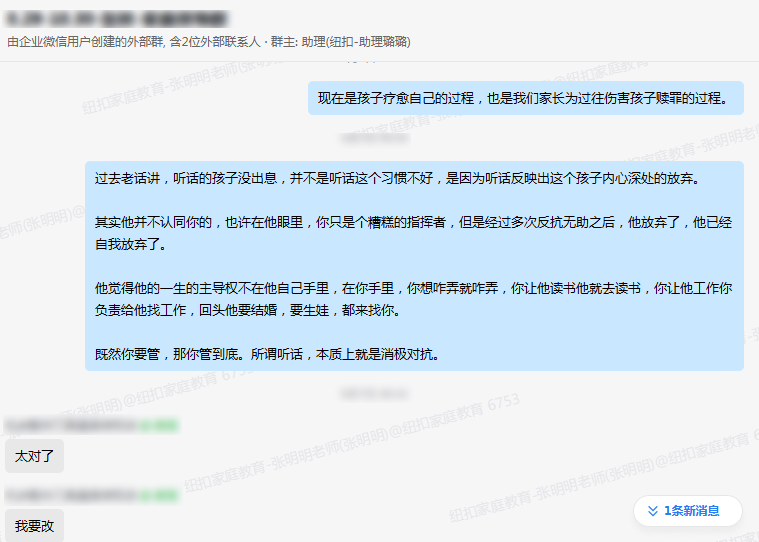

那时候我突然意识到原来我一直把儿子养在“鱼缸”里。

咨询师指出父母的问题

仔细想想儿子从小到大都没对我们说过“我想做什么”。

每一次都是我让他做什么,他就做什么。

每一次的选择,都是我给儿子定的,替儿子选的。

我首先要做的就是“放手”,让儿子拥有自己选择的权力!

我回到家,看到儿子坐在电脑前面打着游戏,嘴里骂骂咧咧的,把鼠标摔得震天响。

我先平复了一下心情对儿子说:“爸爸妈妈不会逼你上学的,但是你每天在家打游戏打久了也会无聊的,你有没有什么想学的爱好,只要你喜欢的就行。”

儿子犹豫了一下,我以为他会不理我。

结果儿子破天荒地说:“我想学钢琴。”

我欣喜若狂,这是孩子第一次主动提要求。

儿子主动提出想学钢琴

从那天开始,儿子每次问我的一些意见,我都会对他说:“你决定吧,你想做就做吧。”

一开始儿子还犹犹豫豫的,每天连穿那个衣服都得想半天。

渐渐地,我发现儿子能越来越快地做出他想要的选择。

3

如何引导儿子走出抑郁

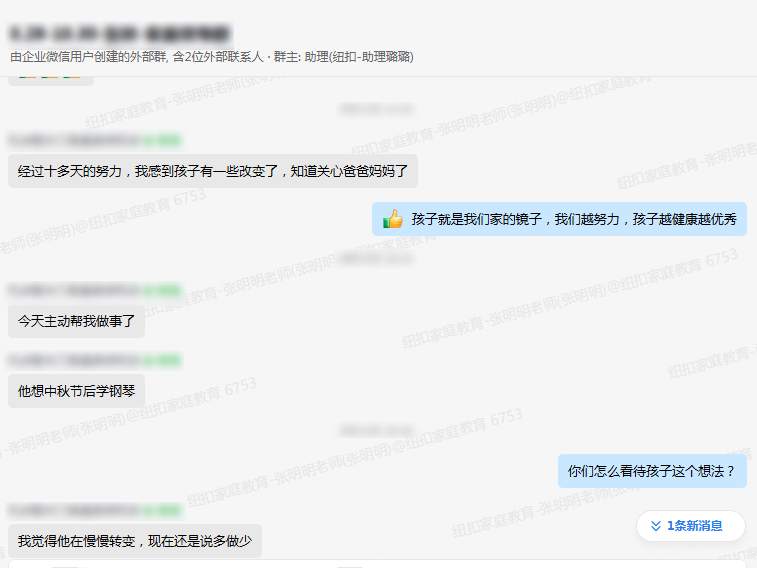

看着儿子四年以来的第一次改变,我和孩子他爸都非常认可这位咨询师,于是我们继续进行了下一阶段的疗愈。

与儿子建立深层次的情感沟通和陪伴。

咨询师说:

“要想让孩子改变的前提是让孩子感受到爱。”

我听完感觉很疑惑说:

“儿子从小到大我几乎把所有的爱和精力都给了他。儿子想要的一切,我都会尽量满足。我觉得在爱儿子的这方面,我肯定是超越95%的父母了。”

咨询师听后回复我:

“真正的爱是让孩子明白,在这个世上,无人能及父母那般渴望贴近他们的心灵,理解他们的困惑,建立深层次的情感沟通和陪伴,是爱孩子的关键。”

1

倾听:让孩子愿意和你说话

有效的沟通始于倾听,若父母缺乏倾听的意愿,便难以洞悉孩子的真实想法。

当孩子分享时,父母应做出全神贯注的姿态,适时地对孩子的话表现出兴趣感。

可以通过“真的吗?”“快继续讲,后来咋样了?”“然后呢?” 之类的话语给予反馈。

让孩子感受到被重视与关注,从而更加乐意敞开心扉,分享自己的点点滴滴。

2

平等:让孩子敢把话说出来

以朋友姿态与孩子沟通,平和耐心表达看法,增进孩子的交流意愿。

避免采用生硬的批评、指责或呵斥,这些方式只会让孩子心生抵触,逐渐疏远。

多聊一些孩子感兴趣且愿意倾听的话题,与孩子进行平等交流时,更要尊重他们的个性和想法。

3

共情:让孩子感受到你的爱

要让孩子感受到父母在尝试“走进他们的内心世界”。

当孩子遇到困难时,他们内心深处最渴望的是父母理解与安慰,而不是质问与批评。

当父母能够成为孩子情感的避风港,给予他们恰到好处的支持与鼓励时,孩子心中的阴霾自然能渐渐散去。

先说孩子爱听的,再说孩子能听的,再说家长能说的,最后才是家长想说的。

回到家,我按照咨询师教给我的方法开始去做。

儿子打游戏打输了,嘴里骂骂咧咧的。

我端着一盘水果凑过去问:“那个队友这么菜啊,这种水平肯定是充钱了。”

儿子心情不好,把衣橱里一些衣服剪了,发泄情绪。

我拿着一摞报纸摆在儿子面前说:“妈妈知道你情绪不好,但是妈妈很为你骄傲,因为你再怎么难受也没有伤害自己,咱俩把最痛恨的东西写在纸上,然后一起剪个稀碎!”

孩子抑郁的情绪往往起伏不定,我们做家长的一定要允许孩子发泄。最重要的是发泄之后要怎么帮助孩子排解。

那天下午在心理咨询室里,咨询师的一个问题让我印象深刻:

“孩子妈妈,你平时有什么爱好吗?”

我被这个问题问住了,在辞职以前我好像是有很多爱好:打羽毛球、爬山、旅游、织毛衣、刺绣……

但是自从全身心照顾儿子以后,我确实没有自己的爱好了。

咨询师继续说:

“很多父母把自己全部的时间、精力、感情,都投入到孩子身上,甚至为孩子而活。

然而牺牲式的付出并不会给孩子带来幸福。

相反孩子会因为父母的‘牺牲’而在情感上绑架自己,从而身心俱疲、备受煎熬。”

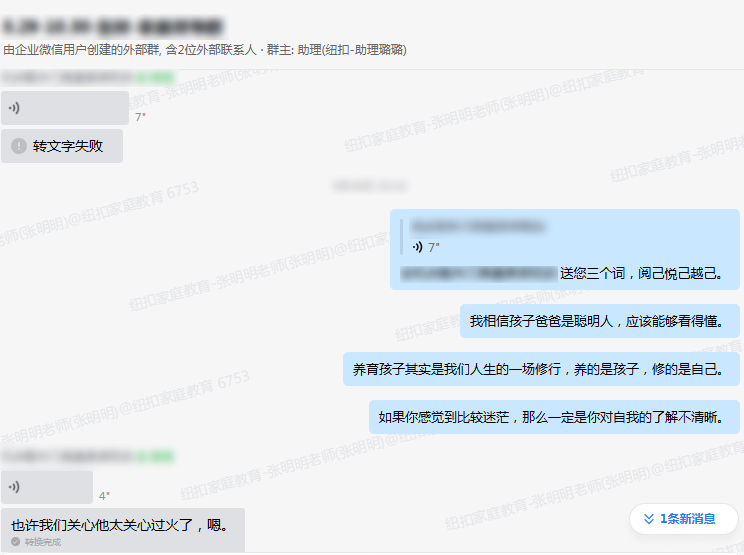

因为投入全部精力照顾孩子,父母常常会在孩子身上投入过高的期待。

当孩子达不到父母的要求时,父母便会用情感去斥责孩子。

父母反思自己太过关爱孩子

仔细想想,这些话好像在生活里很常见:

“我这么做,还不都是为了你!”

“你爸忙的家都不能回,不是为了让你过得更好吗?”

“我们对你这么好,你怎么一点都不懂得知足呢!”

丧失自我的关爱,虽看似无私,实则是压在孩子身上的重担。

当一个好妈妈,不代表要完全放弃自己,我们可以在爱孩子的同时,也爱自己。

跟着老师的方法,我开始学着“不要在太意自己的孩子”,更加注重“爱自己”。

我和我老公一块去爬山,刚开始我们问儿子要不要一起,儿子拒绝了我们。

后来我们也不问儿子了,结果就在一周前儿子主动提要和我们一块去。

我在家里织毛衣,儿子放下鼠标凑过来说:“妈你给我织个挂件吧,我想送个人。”

我摇摇头:“我自己都还弄不完呢,想要你就自己学。”

没想到我儿子一个一米八的小伙子,还真愿意跟我一块学这些。

还有一次,我和孩子他爸在家一块看电视,电视里正在播放阅兵。

孩子看到后对我们说:

“等我病好了,我想去当兵。

我同学他们今年都高考上大学了,就我还初中没毕业。

我想,当兵出来后找工作也会更容易一点吧。”

当时我和我老公都激动坏了,我们的儿子终于对“未来”有了自己想法。

亲子关系升温

我知道帮助孩子走出抑郁的泥潭,是一场漫长而艰难的考验。

但我相信,只要我们肯努力改变,用心去倾听,用爱去滋养,孩子的伤疤终会慢慢愈合。

终有一天,他们会重新站在阳光下,带着笑容回到校园。

成为那个本该无忧无虑、在阳光下自由奔跑的自己。