我用“空椅子疗法”,成功拯救重度抑郁儿子后醒悟:最错误的教育方式,就是对懂事的孩子使用“热暴力”

纽扣青少年心理成长基地

纽扣青少年心理成长基地

咨询人:孩子父母

孩子年龄/性别:18岁/男孩

指导老师:李静老师及其团队

情况介绍:

孩子小学初中成绩都不错,初三出现割腕行为,但因为忙着中考,妈妈并没有太在意;

之后高二下学期再度割腕,并且确诊重度抑郁;

回到家以后,孩子迷上手机游戏,仍旧出现割腕行为,孩子父母为此发生多次争吵。

经过指导,孩子父母听从咨询师建议,改变教育方式。后续孩子走出重度抑郁,逐渐变得开朗,找到绘画爱好,并且主动复学,准备走艺体。

“考不好也没关系,妈妈还是很爱你。”

这是儿子上学以来,我对他最常说的话。

可谁都没想到,在我的体贴安慰下,我一直品学兼优的儿子,会出现三次割腕自伤。

甚至在十八岁那年,确诊重度抑郁,从此沉迷手机,在家躺平。

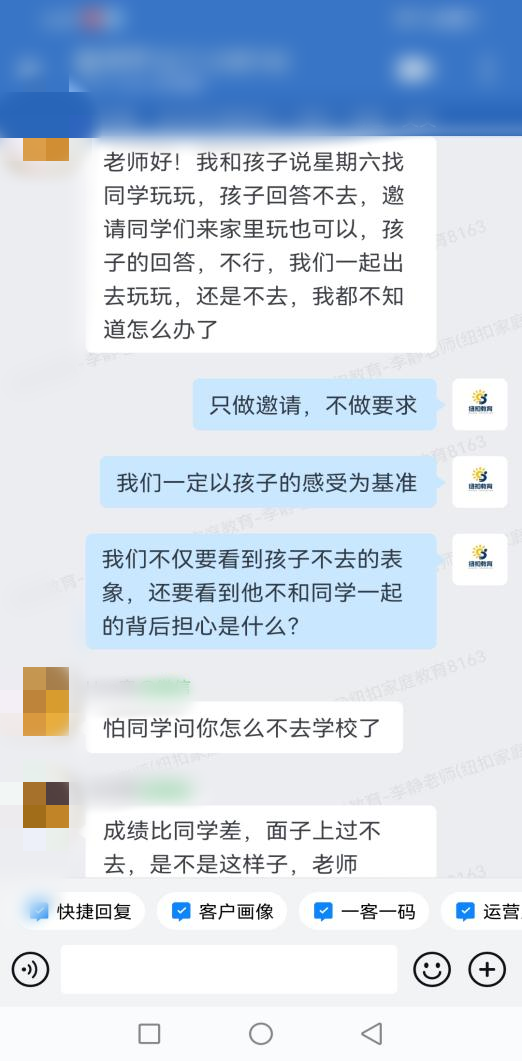

咨询师调解前后对比

01

儿子从小学习就很好

我和老公结婚三十多年,一共生了两个孩子。

早年家庭条件不好,我和老公在外地打工,大女儿一生下来就由爷爷奶奶带。

可能是因为留守儿童的原因,女儿早早叛逆,十五岁就辍学,不到二十就奉子成婚。

有了女儿这个教训,儿子从小我就把他带在身边,累死累活也要亲自带他。

生活上,我对儿子无微不至。

儿子打一个喷嚏,我就能准确判断出他是感冒了还是鼻子痒,保管三分钟之内把药冲好送到他面前。

儿子喜欢吃肉丸,我嫌外面卖的丸子不干净,凌晨四点就起来剁肉馅,只为他能在早饭吃上一口新鲜热乎的肉丸汤。

儿子初中走读,我每天风雨无阻接送他上下学,从来没有迟到过一秒钟。

我老公偶尔回家,看到我这样对儿子,说我把儿子太惯着了。

“你不在家的时候,都是我们母子俩相依为命,这么多年,你问过我和孩子吗?你有什么资格对我的教育方式指指点点?”

一听我这样说话,我老公就不吭声了。

好在儿子也争气,学习成绩特别好,整个小学时期基本没有掉出过班级前三。

上初中后,成绩虽然有下滑,但基本能够保持在中上。

儿子因此还焦虑了一段时间,性格都变内向了。

我安慰儿子:

“妈妈不要求你的成绩一定很靠前,能稳定在中上水平就可以了。”

“你做错题,妈妈很开心。做错了,我们就能知道问题出在哪里。”

“成绩下降,说明你的上升空间还很高,妈妈相信你可以的。”

儿子并没有因为我的安慰而松懈,反而要求我给他报补习班。

在补习班的加持下,儿子的成绩果然有所提高,初二全年跻身班级前五。

就在儿子升初三,我安心等待儿子中考的时候,意外发生了。

儿子班主任给我打来电话,让我紧急赶往学校。

“你家孩子在厕所割腕了!救护车在来的路上,你也快点来吧!”

那一刻,我差点昏迷过去。

好在发现的及时,儿子并没有生命危险,在医院观察两天就可以出院了。

我不止一次哭着问儿子,问他到底为什么割腕。

儿子什么都不说,只是一直对我道歉:

“对不起妈妈,对不起……”

中考在即,我来不及去思考儿子到底怎么了,在确定他已经养好伤口,就把他送回了学校。

中考时,儿子超常发挥,上了我们当地的重点。

我被喜悦冲昏了头脑,几乎忘了儿子之前割腕的事情。

直到高二下学期,儿子在宿舍割腕被同学发现。

这一次,不仅学校劝我给儿子办休学,连医院都劝我把儿子留家静养。

我哭着跪在儿子面前,问他:“妈妈到底哪里做错了?你说出来好不好?不要用这种方式惩罚妈妈啊。”

儿子一直摇头,口齿不清地说:“妈妈你没错,是我错了,对不起,对不起……”

我尝试着把儿子送回学校,可学校始终不松口。

无奈,我把儿子带回了家。

在家里,儿子每天躺着,不说话,不出门,不看书。

唯一的活动,就是玩手机。

我看着儿子沉迷手机游戏的样子,想到距离高考的时间,温柔地对他说:“妈妈知道你现在需要放松,妈妈对你的要求也不高,每天抽出两个小时的时间来看看书就可以,好不好?”

儿子点头同意,当天就拿起书本。

一个星期后,儿子再度割腕。

医院里,检查结果出来。

儿子患上重度抑郁焦虑症。

“你到底是怎么当妈的!”

我老公对我怒吼。

“儿子如果出事,咱俩也别过了,离婚!”

那一刻,我的心彻底凉了。

我不知道,我究竟做错了什么,会把家庭经营到这一步。

更想不通,明明我对儿子付出了全部,连句重话都没对他说过,为什么他会三次自伤,重度抑郁?

经过指导,夫妻关系得到改善

02

当我学会“空椅子疗法”,我终于知道儿子抑郁的真相

儿子出院以后,我老公就辞职在家,专门照顾儿子。

我因为愧疚,每天都不敢面对儿子,只敢在他睡着以后偷偷到他房间看他两眼。

我表姐知道我家的情况,来看我,见我变得人不人鬼不鬼,觉得这样下去不行,就给我推荐了一个家庭教育机构,让我和咨询师聊。

在和咨询师对接上以后,我像是找到了个“垃圾桶”,把自己的委屈,对家庭的付出,全部倾诉给了对方。

咨询师听完以后,直截了当地指出:“你们家里最大的问题,就是亲子之间缺乏沟通。”

我连忙反驳:“我老公常年在工地赚钱不回家,和儿子的确没什么沟通。但我和儿子的沟通一直都很多,怎么会缺乏?”

咨询师:“你和孩子是怎么沟通的?”

我:“儿子每天放学,我都会问他饿不饿渴不渴,今天又学习什么新知识,难道这些不算吗?”

咨询师没急着回答我,而是让我把老公拉进咨询群,让我俩一起接受指导。

老公也正为儿子的事情发愁,面对指导也是该听就听。

在咨询师的指示下,我们俩把家里腾出来一个房间,里面什么都不放,只摆一个板凳,和一把空椅子。

之后,我们把儿子也拉进了咨询群。

儿子一开始对咨询师很排斥,消息不回,电话不接。

断断续续过了有一个星期,才终于和咨询师建立联系。

在和咨询师沟通之后,儿子开始频繁出入那个放着空椅子的房间。

头几天还算正常。

后面的几天,我们经常听到里面传出儿子自言自语的声音,偶尔还会有哭声。

我和老公都吓坏了,问咨询师到底对儿子做了什么。

咨询师给我介绍了“空椅子疗法”。

空椅子疗法:

在心理治疗领域中,空椅子疗法起源于格式塔治疗,由其创始人弗里茨·皮尔斯所发展,旨在帮助个人面对心灵深处无法调和的冲突。

想象这样一个场景:一个人静静坐在房间中,对面是一把空椅子。

心理咨询师轻声邀请他:“那个让你感到不安的人,或者是你内心那个一直压抑的情绪,就坐在那里,现在,你可以自由地跟它对话。”

咨询师会鼓励参与者表达压抑已久的情绪,与想象的对象交流,从而对过往的伤痛,或未解的疑问,进行直面的探讨。

在那一刻,空椅子不再是一个具象的存在,而成为了内心世界重新和解的象征。

空椅子疗法也不仅是一个简单的治愈技巧,更是一种引导人们面对自我内心真实的勇气。

通过这样的疗法,我们常常能以全新的视角看待自我,进而领悟到压抑情绪背后的更多意义。

听起来太深奥了,我不是很懂,但咨询师给我发来了一段录音,说是已经取得了儿子的同意。

我一听,发现是儿子的声音。

儿子说:

“妈妈,我讨厌你。”

“我讨厌你假装不在乎我的成绩,讨厌你说反话,讨厌你对我的假装包容。”

“妈妈,你真的好虚伪。”

听到后面,我哭出声音,问咨询师:“我为他付出那么多,小心翼翼地对待他,对他说的话没有一句是不为他好的,他凭什么认为我虚伪!”

咨询师让我把过往最常对儿子说的话写在纸上,挨句给我解读:

“妈妈不要求你的成绩一定很靠前,能稳定在中上水平就可以了。”

——我的要求,合情合理,你总不能连这都做不到吧?

“你做错题,妈妈很开心。做错了,我们就能知道问题出在哪里。”

——我是开明的,你是有问题的,你要改正。我其实不开心,但是我不会承认,为了你,我可以压制自己的负面情绪,我用心良苦。

“成绩下降,说明你的上升空间还很高,妈妈相信你可以的。”

——我这么相信你,你必须努力,别让我失望。

咨询师:

连家长自己都没意识到,所谓“包容”的姿态背后,藏着最深的指责。

因为包裹着宽容的外衣,反而令人难以反驳,日复一日,就会让孩子变得越来越沉默。

孩子没法反抗,还能怎么办?只能把“刀子”往里插,于是抑郁、焦虑,接踵而来。

这就是盛行于每个“幸福”家庭中的“热暴力”。

03

和孩子建立“有效沟通”,是把孩子拉出抑郁的关键

咨询师指出:

所有导致孩子抑郁、亲子关系崩坏的问题,本质都是家长和孩子之间缺乏“有效沟通”。

如何建立与孩子的“有效沟通”?有四个“关键点”要记住:

01

家长说话“诚”一点

我们做家长的,总会陷入这样一个误会。

身为父母,在孩子面前的形象,一定要是伟大的、坚强的,无懈可击的。

于是,我们隐藏起自己的真实情绪,说的永远是那些看似正确、积极,却可能并非内心真实想法的话语。

可孩子是敏感的,当他留意到你皱紧的眉头、消极的表情,他就知道,自己又让你失望了。

孩子也难过,也委屈。

当这份情绪不能对“通情达理”的父母释放,那他就只能对内攻击,将“刀子”刺向自己。

在咨询师的帮助下,我终于能和儿子说上话。

我卸下所有的伪装,不再把儿子当成自己的孩子,而是把他当成一个可以平等交流的人。

我认真地告诉他,为什么我明明很在乎他的成绩,却假装不去在乎。

因为我太害怕了。

怕再次养废一个孩子,也怕自己成为别人眼中严苛的“虎妈”。

我说:

“儿子你说的对,妈妈就是虚伪的,我的开明、我的包容,其实都是装出来的,我甚至骗过了自己,以为自己真的是那样想的,可行为却总与说的话相反。”

“我在扮演一个好妈妈,也深深地相信自己是一个好妈妈。”

“我并不知道,原来我从来都克制不住对你的期待,而这份期待的背后,是对你深深地索取。

儿子红了眼睛,对我说:“妈妈,你别自责,你已经做的很好了,是我扛不住学习的压力,是我没有用。”

说到后面,我们娘俩抱头痛哭,我老公也在旁边悄悄抹泪。

自那以后,我和儿子之间的沟通自然了很多,想到什么就说什么,家里的氛围都活泼了许多。

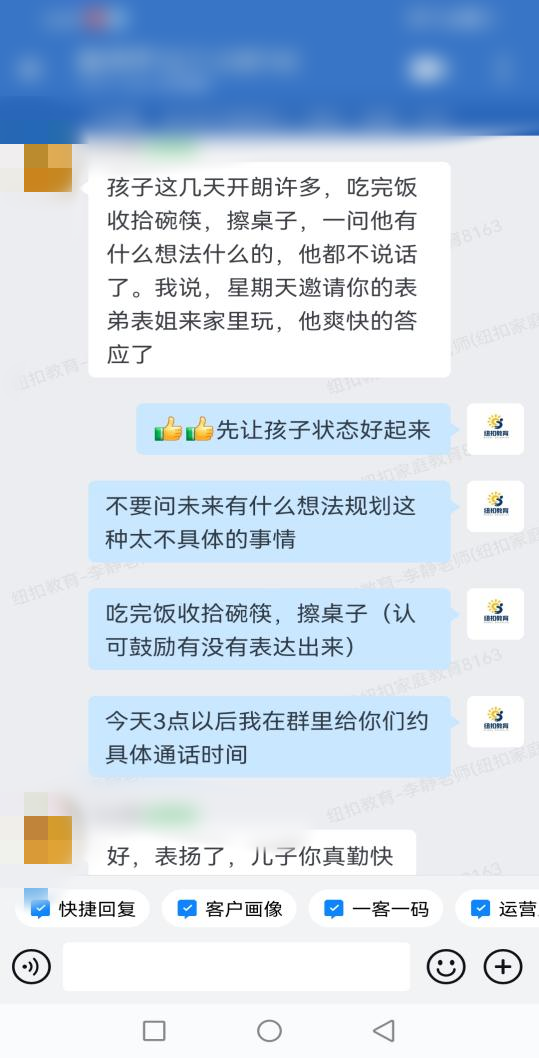

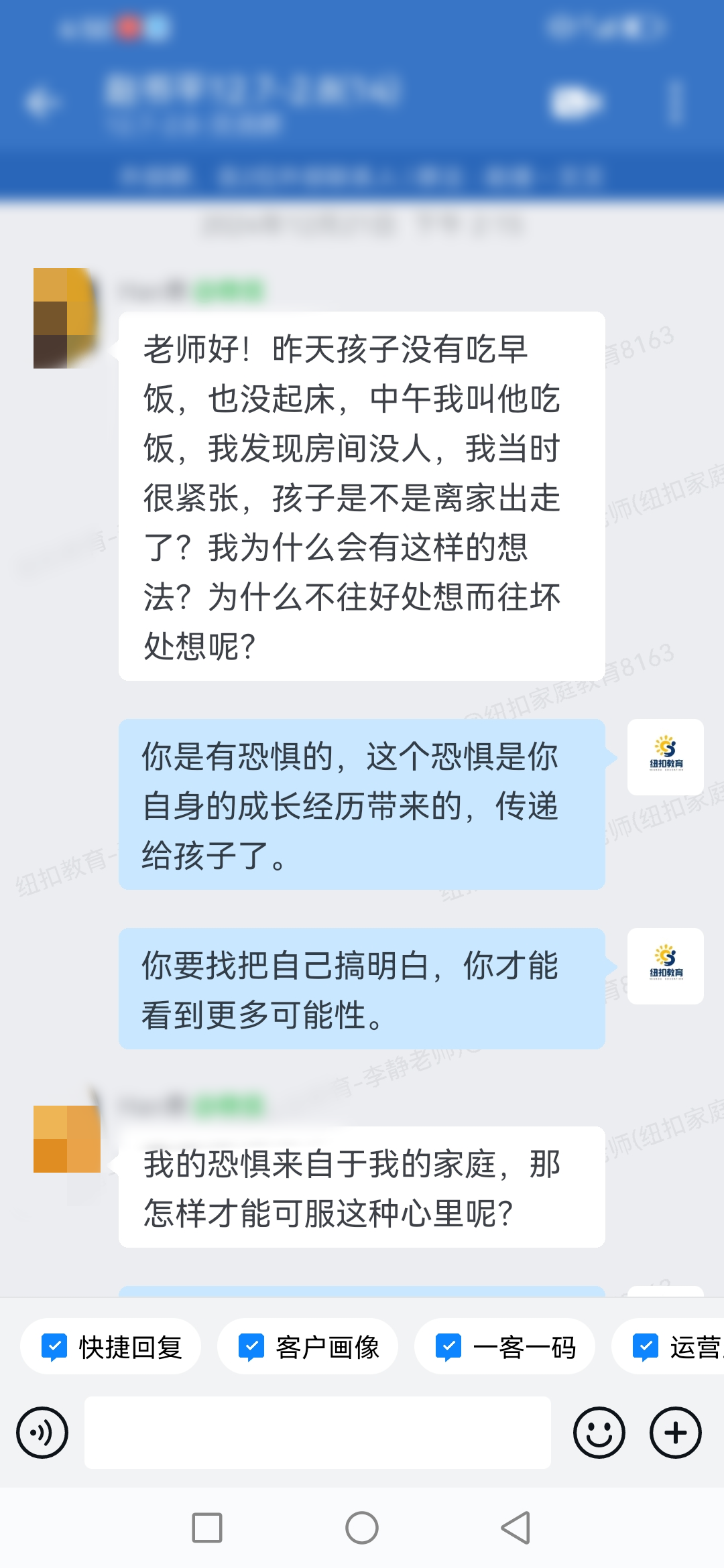

咨询师指导孩子妈妈

02

培养孩子的爱好“多”一点

如果把人比作桌子,那么爱好就是“桌子腿”。

一张桌子,如果只有几条腿,那么桌子对每条腿都会很依赖,一旦有一条腿撤掉了,桌子就容易倒塌。

但如果桌子腿很多,即使一条腿撤出去了,还有其它腿作支撑,那么桌子就依旧可以牢牢立住。

儿子小时候喜欢画画,但从上初中以后,几乎没有时间再拿起过画笔。

趁着现在时间充足,我特地给儿子买了一套绘画工具,每天陪着儿子画楼下的风景。

有了画笔陪伴,儿子玩手机的时间明显减少,作息也逐渐规律,因为他最喜欢画的就是清晨的阳光。

随着时间过去,儿子开始不满足于只在房间里画画。

于是我和老公带着他去了郊外写生,还带了很多好吃的,一家三口来了个“野炊”。

之后的日子,我还带儿子每天打羽毛球,逛博物馆,爬山……

儿子的状态一天比一天好,甚至人开始变得爱笑了,偶尔还会主动帮我做家务。

老天爷啊,现在回想起来,我都觉得是在做梦!

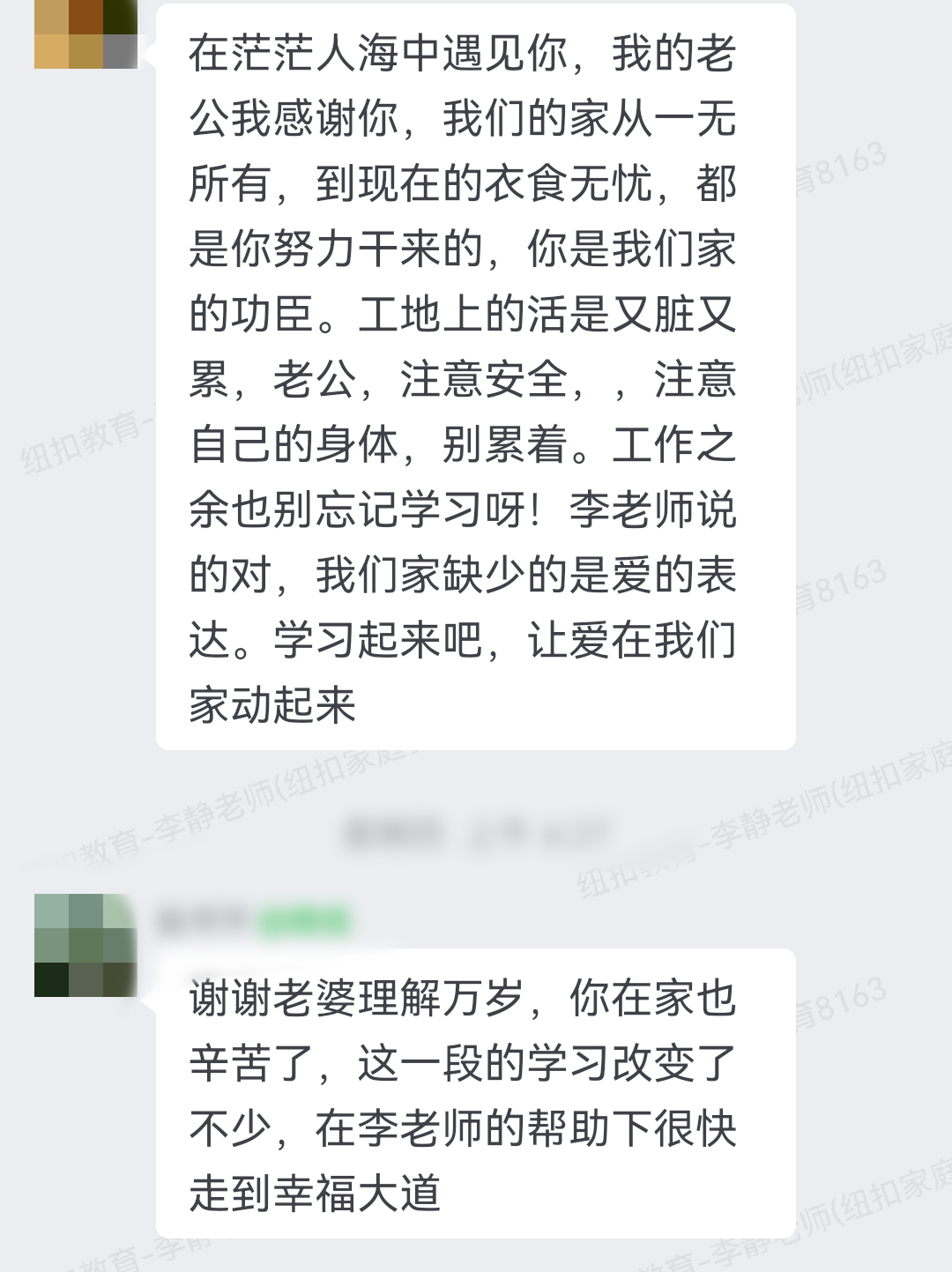

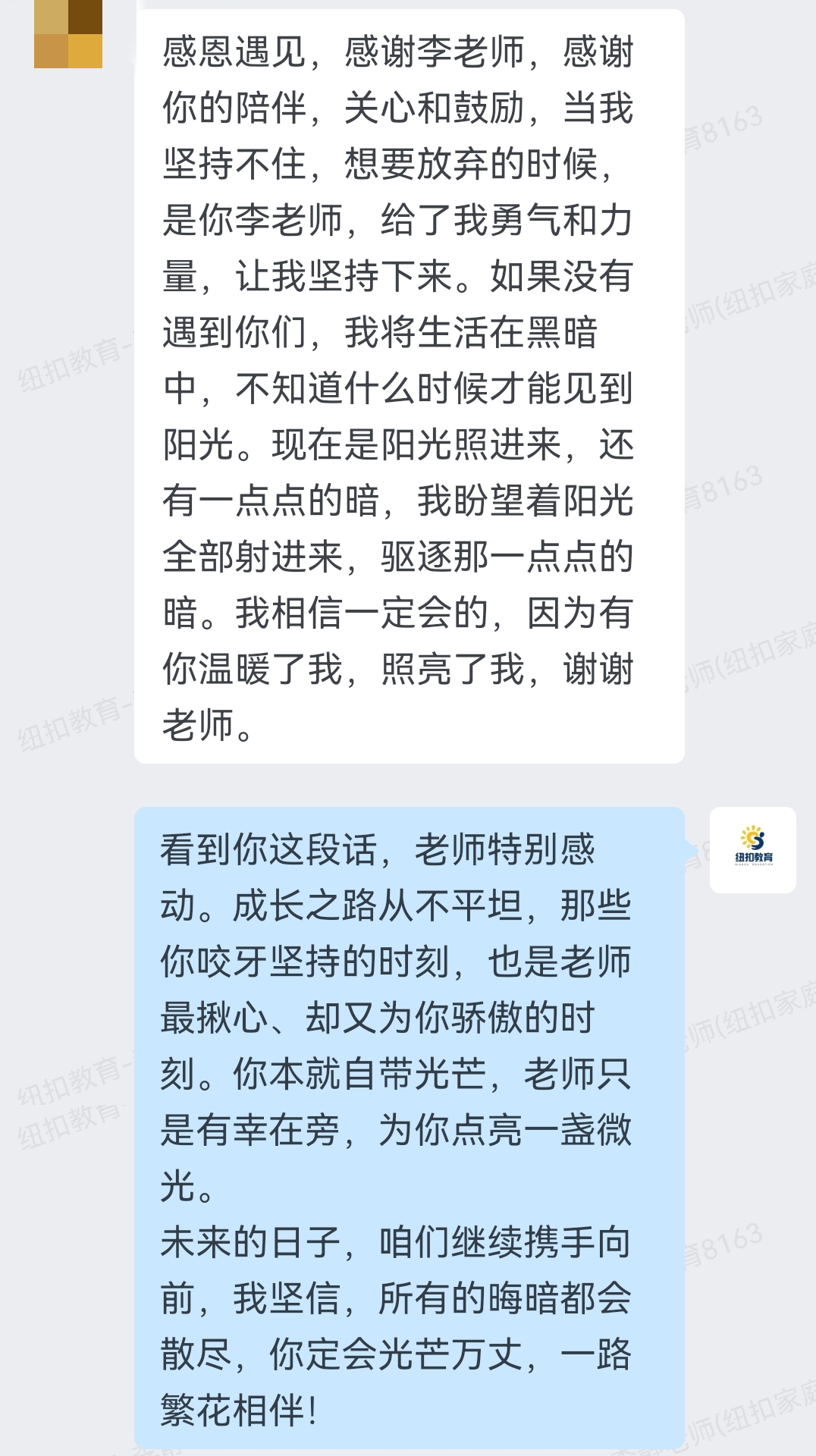

孩子妈妈对咨询师表达感谢

03

父亲陪伴孩子的时间“久”一点

道德经里说:父爱则母静,母静则子安,子安则家和,家和万事兴。

父亲在家庭教育中的地位至关重要。

他们不仅是家庭的经济支柱,更是孩子成长道路上的引导者和榜样。

现代心理学和教育学研究均证实,父亲在孩子的认知发展、情感培养和社会适应能力方面发挥着重要作用。

父亲的角色不应局限于传统的“经济供给”,而应与母亲共同承担起子女养育的责任。

我老公在儿子还小的时候就一直忙着赚钱养家,很少顾得上我们母子俩。

前十八年相处的时间加起来,恐怕都没有这段时间多。

在商场里遇到老同学,儿子想打招呼又不敢。

如果是我,可能就带儿子直接走开了。

老公就会把儿子一推:“上去问个好啊,怕什么。”

在老公的陪伴下,儿子逐渐开始不再那么内向。

甚至可以独自外出写生,结交一帮志同道合的朋友。

有一次出门,儿子还特地拿着两身衣服问我:“妈,你看我穿哪一身好看。”

看着儿子期待的表情,那一刻,我终于明白“希望”为何物。

04

夫妻关系“好”一点

和谐的夫妻关系是孩子成长的沃土,直接影响孩子的行为习惯,个性品质。

只爱孩子的家庭,孩子并不幸福,而夫妻恩爱的家庭,孩子反而更快乐。

因为夫妻相爱,家庭才会和睦,家庭和睦了,孩子才会获得真正的快乐。

在咨询师的引导下,我和老公每天晚上睡前都要说出对方的三个优点。

一开始,我们俩抓耳挠腮,就是发现不了对方哪里好。

慢慢的,我能说出老公“踏实”、“心眼儿好”,“不抽烟喝酒”的优点。

我老公也能说出我“顾家”、“贤惠”,“不作”的优点。

我们两个看到对方的好,变得更加珍惜彼此,家里的欢声笑语也变得更多。

在这样的氛围下,儿子明显更愿意跟我们俩沟通,心里的想法,也愿意和我俩倾诉。

一个月后,儿子到医院复查,重度抑郁成功转为中度,且焦虑症状有明显缓解。

又过去两个月,儿子主动复学,准备从高二重读,走绘画艺体。

我和老公全力支持,告诉儿子:

“喜欢什么就去干,在爸妈眼里,你的开心和健康,比什么都重要。”

送儿子进校门时,向来内向腼腆的儿子,居然主动抱了抱我和他爸。

“爸妈,谢谢你们一直陪着我,不放弃我。”

那一刻,我泪如雨下。

回望这一路,在走过那么多弯路以后,我明白一个道理:

世上没有完美的孩子,也没有完美的父母,更没有永远正确的教育模式。

幸福的家庭不是维持“表面和平”,和谐的亲子关系,也不是没有争吵就足够。

最重要的,是家庭成员彼此信任,充分沟通,乐于倾听,协商调整。

在有那些的前提下,即便出现冲突,冲突也会成为发现问题,解决问题,促进家庭关系良性发展的契机。

影响孩子成长的因素多种多样,父母不是万能的,不一定能解决孩子所有的问题。

有时,适当求助,借助更专业的力量,往往能起到难以相信的成效。