学霸女儿重度抑郁,三次住院,成功复学后我醒悟:要想养出心理健康的孩子,必须理解“马斯洛需求层次理论”

纽扣青少年心理成长基地

纽扣青少年心理成长基地

咨询人:孩子妈妈

孩子年龄/性别:14岁/女孩

指导老师:苗锦勇老师及其团队

情况介绍:

孩子童年活泼爱笑,上学后开始变得内向,初一浏览自伤网站,初二出现自伤,确诊中度抑郁,初三抑郁转重度,一年住了三次院,药物不起效果。

经过指导,孩子和父母恢复了正常沟通,孩子妈妈改变了教育方式,孩子爸爸也知道了陪伴孩子的重要性,孩子抑郁明显改善,不再自伤,后期成功返校。

“妈妈,看我用刀割自己的胳膊,你会感到开心么?”

女儿确诊抑郁的第二年,突然对我说了这么没头没尾的一句话。

我惊呆了,连忙说:“不会啊,你为什么会这么想?”

女儿笑了笑,没说什么,背起书包去上学了。

第二天,班主任给我打了电话,说女儿在教室突然发病,用削笔刀割了自己的手腕。

我火急火燎地赶往医院,看着女儿昏迷中的小脸,心都碎了。

更雪上加霜的,是检查结果出来:

女儿的中度抑郁,已经转为重度。

连医生都忍不住问我:“你平时都是怎么带孩子的?”

我委屈得说不出话。

明明我是那么小心地对待女儿。

不仅在她从小到大都没有骂过她一句,在她初二查出抑郁以后,我更是对她言听计从,连句重话都没说过。

可为什么即便这样,女儿的情况还是在恶化?甚至转为重度抑郁?

我回忆起女儿小的时候。

穿着碎花裙,扎着两个小辫子,小脸总是跑得红扑扑的。

每次放学我去接她,她都会抱住我亲一口,奶声奶气地说:

“妈妈,我最爱你了。”

我想不明白,当初那个活泼可爱的女儿,究竟到哪里去了?

我的孩子,究竟为什么会变成今天这样?

01

女儿从小就很懂事

我老公是三甲医院急诊科大夫,因为工作原因,连续半个月住在宿舍都是常事。

女儿的整个童年时期,几乎都只有我们娘俩相依为命。

一天24小时,我的心思无时无刻不在女儿身上。

对女儿说过最多的话,就是:

“别动,放着我来。”

“你不用做那些,妈妈会做。”

“我的宝贝只负责开心就可以了。”

没错,我给女儿唯一的要求,就是希望她能每天“开心”。

女儿也确实像个小太阳。

从小就爱笑,摔倒了也不哭,拍拍灰就爬起来。

唯一哭的时候,就是我跟她爸吵架的时候。

因为聚少离多,我很没有安全感。

有一次,因为我给老公打电话连打十几个都不接,我直接带着女儿去了医院,问老公到底在忙什么。

当时我老公刚出手术室,当着所有同事的面,指着我的鼻子就骂:“你带孩子把脑子带傻了吧!我今天连做了七台手术!连顿饭都吃不上,你说我在忙什么!”

我无地自容,丢下女儿就往外跑。

女儿哭着追我,一直喊:“妈妈抱抱,妈妈抱……”

再后来,女儿上了小学。

不知道是不是学习有压力,女儿逐渐变得内向,不像以前那样爱笑了。

有一次,女儿考试得了第一名,我很高兴,抱着她亲了好几口。

女儿问我:“妈妈,我考试得第一名,你会觉得开心吗?”

我:“当然会了,说明你上课有在认真听讲。”

害怕女儿有压力,我又赶紧改口:“不过你不得第一名也没关系,妈妈只要你开心就够了。”

女儿笑了笑说:“妈妈开心,我就开心。”

整个小学六年,女儿没让我操半点心。

自主作业、自觉学习,早上都不用我叫起床,闹钟一响,人家自己就起来刷牙洗漱。

邻里邻居都说,女儿是来“报恩”的。

我自己也觉得,能有这样的孩子,一定是我上辈子拯救了银河系。

直到女儿上初中,情况开始改变了。

早出晚归的走读生活,占据了女儿的大多数时光,使得她比之前还要内向沉默。

我不开口,她基本不会主动和我说话。

有一次,我帮女儿的手机充电,发现她竟然在浏览自杀网站!

我吓坏了,不知道该怎么办,下意识给老公打了电话。

老公难得回趟家,陪了女儿一整天,虽然没正面提起自杀网站的事情,但一直在耐心开导她:

“青春期难免会有些奇奇怪怪的想法,爸爸也是过来人,能理解的。”

“最重要的,是无论内心在想什么,都要和爸爸妈妈交流。”

有爸爸在身边,女儿的状态明显好多了。

我的心情也跟着好起来,做了一大桌子菜。

可这种状态并没有维持多久。

第二天,老公去上班,女儿紧接着恢复了原状。

不说话、不沟通,只要进了家,第一件事就是摸手机。

好像那手机不是手机,是她唯一的朋友一样。

初二,女儿出现了第一次自伤。

老公知道,赶紧回了家,认真开导了女儿好几天才回去上班。

可这样并没有阻止女儿伤害自己,反倒像形成了一个恶循环。

女儿自伤——她爸回家——她爸离开——女儿接着自伤。

终于,我老公忍无可忍,带着女儿去了医院做检查。

检查结果身体没有什么毛病,精神却有不小的问题。

女儿得了中度抑郁症。

“你是怎么带孩子的!”

老公看到检查结果,下意识指责我。

医生开了药,让女儿坚持吃。

老公虽然放心不下女儿,但工作实在太忙了,不得已回了医院。

我以为在药物的帮助下,女儿会一点点好起来。

可没想到,从初二到初三,一年的时间,女儿自伤了不下于十次,三次住院。

最严重的一次,是在过了年的三月份。

女儿直接在课堂上割腕,把同学老师吓个半死。

当我在医院见到昏迷中的女儿,连医生都指责我“是怎么带孩子的”。

可躺在床上的是我的亲骨肉啊!

如果这份痛能转移到我身上,即便疼个十倍百倍我都愿意!

我也想不明白,为什么有的人养孩子,吃不饱穿不暖,甚至连义务教育都没让孩子上完,孩子却健康成长,正常生活?

为什么我家衣食无忧,甚至物质条件优渥,对女儿悉心照顾,有求必应,女儿却重度抑郁,自伤成瘾?

我多想能来个人回答我,告诉我,这一切都是为什么!

孩子妈妈向咨询师表达谢意

02

“空椅子疗法”,帮助我了解女儿的抑郁真相

在医生的建议下,女儿本来该住院治疗的。

但她很排斥消毒水的味道,已经到了闻到就要吐的地步。

无奈,我和她爸只好把她接回了家。

我老公担心归担心,医院还有那么多手术等着他,他必须回去工作。

独自照顾女儿的日子,我没有一天不在提心吊胆。

不仅收了她房间所有尖锐的东西,就连睡觉,我都是在女儿的床边打地铺,生怕她又自伤。

我闺蜜担心我想不开,开解了我好久,还推荐给我一个家庭教育机构,让我和里面的咨询师沟通试试。

我觉得不靠谱,内心是拒绝的,但因为是闺蜜的好意,还是找了过去。

和咨询师对接的第一天,咨询师了解完我家的全部情况,并没有急着推销课程,而是对我说:

“孩子的情绪是跟着大人走的,如果你自己都没办法做到冷静,又怎么奢求孩子走出抑郁呢?”

那句话一下子点醒了我,我收拾好心情,决定和咨询师认真沟通。

在知道我和女儿已经很久没有交流之后,咨询师让我把女儿拉进了咨询群,由她和女儿正面接触。

女儿一开始非常抗拒,不仅退群,还把咨询师的手机号拉黑。

后面经过咨询师发短信解释,两个人才慢慢建立沟通。

在取得女儿的信任之后,咨询师让我把家里收拾出一个空房间,里面什么都不放,就放一把椅子。

我照做了。

之后的日子,女儿开始频繁出入那个空房间。

开始还算正常,连续过了几天,房间里突然传来女儿又哭又笑的动静。

可等出了房间,女儿又立马恢复正常。

甚至状态比之前要好很多。

我感到特别神奇,忍不住问咨询师用了什么办法。

咨询师向我介绍了空椅子疗法。

空椅子疗法:

在心理治疗领域中,空椅子疗法起源于格式塔疗法,由其创始人弗里茨·皮尔斯所发展,旨在帮助个人面对心灵深处无法调和的冲突。

想象这样一个场景:一个人静静坐在房间中,对面是一把空椅子。

心理咨询师轻声邀请他:“那个让你感到不安的人,或者是你内心那个一直压抑的情绪,就坐在那里,现在,你可以自由地跟它对话。”

咨询师会鼓励参与者表达压抑已久的情绪,与想象的对象交流,从而对过往的伤痛,或未解的疑问,进行直面的探讨。

在那一刻,空椅子不再是一个具象的存在,而成为了内心世界重新和解的象征。

空椅子疗法也不仅是一个简单的治愈技巧,更是一种引导人们面对自我内心真实的勇气。

介绍完,咨询师发给我一段录音,说已经征得了女儿的同意。

我点开一听,听到的第一句,居然是“妈妈”。

“妈妈,其实我知道,你一点都不开心。”

“爸爸不回家的日子,你经常在半夜偷偷哭,你以为我不知道,但我都知道。”

“妈妈,你不开心的时候,我变得好焦虑,我想用一切方法让你开心。”

“我发现,只要爸爸回家了,你就会开心。”

“妈妈你放心,我会让爸爸回家的,不管用什么方式。”

听到最后,我就算是个傻子也明白了。

女儿之所以会自伤成瘾,是因为她发现只要伤害自己,爸爸就会回家看她,妈妈就会因此开心!

我崩溃了,我哭着告诉咨询师:“我一定要治好她!不管付出多大的代价!”

因为让全天下父母最心碎的,不是孩子受伤,而是孩子因自己而受伤!

03

当我帮助孩子“重建”安全感,孩子终于走出抑郁,返回校园

在制定方案之前,咨询师先仔细分析了我们家存在的问题:

1

过度保护的陷阱

妈妈24小时的“贴心服务”,实际构成情感吞噬:

当孩子所有生活细节都被代劳,等于剥夺了其发展自主性的机会。

心理学中的"自我分化"理论指出,过度卷入的亲子关系,会让孩子将父母的情绪视为自己的责任。

2

情绪镜像的灾难

女儿那句"妈妈开心我就开心",正是关键症结。

儿童发展研究显示,7-12岁是情绪自主性形成关键期,而母亲长期将自身幸福与女儿表现绑定,导致孩子形成"取悦型人格"。

3

缺席的父亲:家庭三角的致命缺口

丈夫作为急诊科医生,职业特性导致其长期处于情感隔离状态。

这种"救他人却伤家人"的模式,本质是创伤代偿——用工作成就填补婚姻裂痕。

4

家庭同盟的扭曲

家庭系统理论指出:当夫妻轴心断裂,容易形成母女病态同盟。

女儿的自伤行为,实质是潜意识为父母婚姻续命的"牺牲仪式"——用身体伤痛,转移情感伤痛。

咨询师:

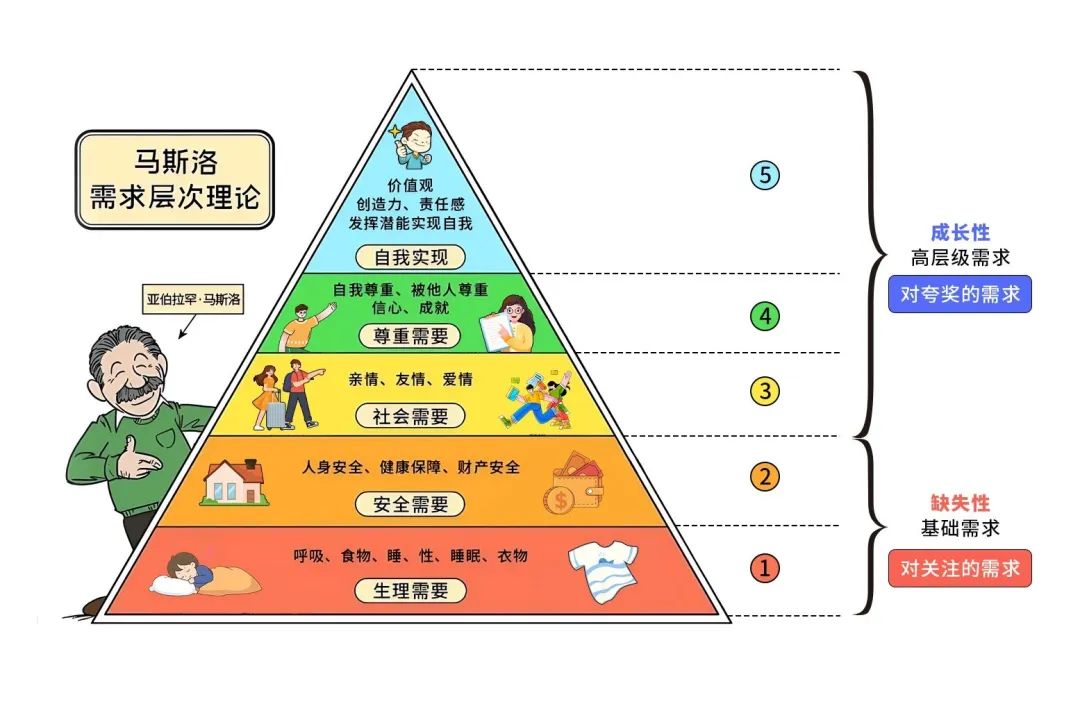

“结合马斯洛需求层次理论,孩子的自伤行为,本质上是对安全感缺失的极端表达。

从家庭系统失衡到代际情绪传递,再到个体心理需求未被满足,需通过系统性干预逐层重建安全感。”

安全感“重建”法则:

01

接纳孩子的情绪

孩子摔东西,你说:“你很生气对吧?”

孩子躲房间,你说:“现在想一个人静静吗?”

孩子突然哭,你说:“是不是有什么委屈憋久了?”

父母要学会当“翻译官”,帮助孩子讲出心里话。

给情绪“降温”,比立刻讲道理要有用。

过去只要察觉女儿有自伤的迹象,我就会立刻给老公打电话,给女儿找药,联系医院,问专家。

一番操作下来,没有给女儿带来丝毫用处,还把自己累不轻。

在咨询师介入以后,我学着不再去大惊小怪,而是安静陪伴在女儿身边。

“妈妈知道你现在有多难受,妈妈都能理解。”

“在妈妈心里,你比一切都重要,妈妈因你的存在而开心。”

“你的所有情绪都是正常的,不要压制它,试着和妈妈分享你的感受,好不好?”

在我的开导下,女儿虽然没有明显好转,但我能感受到,她有在认真克制自己自伤的念头。

咨询师指导孩子妈妈

02

父亲角色激活:制定“父亲值班日”

父亲的存在,对女儿的自信心和安全感至关重要。

研究表明,父亲的关爱能使女儿在面对挫折时表现出更强的心理自愈能力,父亲的鼓励和赞扬对女儿的自信心有着直接的正面影响。

此外,父亲的支持和认可还能帮助女儿建立坚实的自我价值感,从而在面对生活的挑战时更加坚定和自信。

在和老公沟通后,我把他也拉进了咨询群。

在咨询师的建议下,老公每天上班都会录制视频发给女儿,增加和女儿的互动。

视频里,老公可能是在食堂吃饭,可能是在换衣服,可能是准备进手术室。

但每个视频开口,都会有那一句:“宝贝女儿快看,爸爸正在……”

女儿看着他爸每天发来的视频,忍不住开始笑,后来还会主动和我说话:

“妈妈你看,我爸食堂的饭菜还挺有食欲的。”

03

父母角色进化

一、母亲需从“过度保护者”转型为“安全基地提供者”,允许女儿体验适度挫折(如自己收拾卫生、打扫房间)。

有一次,我听到女儿房间传来扫地的声音,走进去发现她是在打扫卫生。

我下意识重复以前的话:“你不要动,放着妈妈来。”

女儿退后说:“咨询师说这周要我自己打扫房间。”

我恍然大悟,不再去插手。

一连过去几天,可能是做家务可以转移注意力,女儿的心情明显有了好转。

吃到特别酸的橘子,还能跟我开玩笑,一本正经地说:“妈妈你快尝尝,这个橘子特别甜。”

二、父亲则从“缺席拯救者”变为“稳定存在者”,通过每周固定陪伴女儿,打破“自伤-父亲回归”的病态循环。

在知道女儿能够自己打扫卫生以后,我老公特别高兴,特地送了女儿一个礼物。

女儿拆开包装,发现里面是个听诊器。

我老公说:“从现在开始,这是你的专属听诊器,每周六下午三点,除非地球爆炸,否则李医生只属于李小雨(化名)患者。"

女儿红了眼眶,眼泪流了出来。

从那天开始,女儿连睡觉都要抓着听诊器才行。

同时,她脸上的笑容越来越多了。

孩子妈妈给咨询师的正面反馈

04

培养孩子爱好

一个人就像一张桌子,需要桌子腿将其立住,一旦有一条腿撤掉了,桌子就容易倒塌。

对于个人来说,爱好就是“桌子腿”,桌子腿越多,即使一条腿撤出去了,其它无数条腿还可以作支撑,使桌子牢牢地立住。

咨询师告诉我:合理的运动能刺激人的多巴胺,使人感到快乐。

于是,每周爬山,成了我们一家三口的固定节目。

在爬山的过程中,女儿笑过,也累得想放弃过。

但只要坚持到最后,看到山顶的风景,她的眼睛就会闪闪发亮。

“妈妈,我现在觉得,人活着,真是一件好幸福的事情。”

在听到女儿说出这句话后,我就再也没有看到过女儿自伤。

去医院复查,女儿的重度抑郁已经转为轻度。

医生都惊了,说是“不可思议”的存在。

一个月后,女儿成功复学。

学校门口,向来害羞的女儿,居然当着许多同学的面抱了抱我。

“妈妈,谢谢你这些年辛苦照顾我,在我生病后无微不至地关心我。”

“妈妈,谢谢你愿意听咨询师的话,愿意做出改变。”

“妈妈,谢谢你没有放弃我。”

我哭成了泪人。

在那一刻,咨询师的一段话出现在我的脑海,我想送给所有受孩子抑郁折磨的家长:

根据最新的数据和研究,在青少年群体中,小学生的抑郁检出率超过10%;初中生的抑郁检出率超过30%;高中生的抑郁检出率超过40%。

每有一个孩子出现抑郁自伤的情况,背后痛苦的都是起码两个以上的家长。

可家长们要记住,抑郁不是终点,而是家庭系统进化的契机。

当痛苦被赋予意义,当抑郁找到源头;

孩子们终将破茧成蝶,自伤的伤疤,终将化为重生的图腾!