儿子重度抑郁,啃老十年,欠下网贷20万,当他终于走出家门,我醒悟:父母越惯着孩子,越会“毁”了孩子

纽扣青少年心理成长基地

纽扣青少年心理成长基地

咨询人:孩子妈妈

孩子年龄/性别:26岁/男孩

指导老师:黄小真老师及其团队

情况介绍:

孩子初中沉迷手机,利用妈妈的身份信息借网贷充值游戏,后来被妈妈送入部队。退伍后仍然沉迷手机,继续借贷。亲子问题非常严重,无法和妈妈正常交流,自称重度抑郁,并有自伤行为。

经过指导,亲子关系明显缓和,孩子懂得了妈妈的不易,妈妈也理解了孩子的感受,母子能进行正常的沟通,孩子后面找到工作,走出家门接触社会。

“妈,再帮我最后一次吧,我保证是最后一次借网贷了。”

儿子跪在地上,一把鼻涕一把泪地哀求我。

连本带利的7万网贷,加上当兵前已经还完的12万,前前后后,我要给他还将近20万。

而我所有银行卡加起来,不过还剩下两三千块钱。

我说:“儿子,不是妈不想帮你,是妈真的没钱了。”

儿子听完我的话,直接原形毕露,发了疯般对我指责:

“都怪你!如果不是因为你,我根本不会得抑郁症!”

“我为什么会是你的儿子!我为什么不是世界首富的儿子!”

“你这辈子都欠我的!你不给我还钱,我就不活了!”

这种要死要活的话儿子天天挂嘴上,我以为他就是说说,没有当真。

可没想到,儿子居然冲向厨房,提起菜刀就往自己的胳膊上割。

我冲上去摁住他正在流血的伤口,哭着求他不要伤害自己。

“你给不给我还钱!给不给!”

儿子咆哮。

我把最后的两三千块钱转给了他。

儿子拿到钱,没有急着还款,而是充值了游戏,回到房间继续玩。

我看着沉迷游戏的儿子,忽然想到了他刚上初中的时候。

那个时候他也是这样,对什么都不感兴趣,只想打游戏。

我那时觉得孩子还小,长大就好了。

可谁能想到,这游戏一打就是十年。

中间我甚至把儿子送去当了五年兵,但退伍之后,他的习惯丝毫没改,反而更加变本加厉地打游戏。

如果时光能倒流,回到儿子上初中的时候,我一定要给那时的自己狠狠一耳光,告诉她:

“孩子小的时候不管教,长大就彻底废了!”

01

儿子从小养在亲戚家

我老公走得早,儿子出生八个月就没了爹,我也没有再嫁,一心把儿子拉扯大。

为了给儿子更好的生活,儿子还没记事,我就到大城市打工,把他寄养在姑姑家。

每次我回去看儿子,儿子都会抱着我哭个撕心裂肺,求我:

“妈妈带我走!带我走!”

一开始我没当回事,觉得是孩子小离不开娘。

直到我无意中发现了儿子身上的伤痕,才知道他大姑和大姑父对他一点都不好。

屁大点个孩子,稍微做错一点事情就要挨打挨骂。

吃饭的时候不准伸筷子,只能夹自己眼前的菜,吃完饭要刷锅洗碗。

不准看电视。如果一家人正在看电视,儿子过去,他们就会立刻关了。

不仅如此,我平时给儿子寄的衣服零食,全被他姑给自己的孩子吃了穿了,我儿子连个包装袋都没见到。

在知道这些后,我火速把儿子从他姑家接了出来。

一开始我想把儿子带在身边,但工作实在太忙了,根本没时间照顾他。

无奈,我只好再把儿子寄养在我大姐家。

我大姐对儿子很好,比对自己的孩子还要上心,儿子身上也再也没有出现过伤痕。

但儿子依旧闷闷不乐。

而且不知道是不是小时候在姑姑家受虐待的原因,儿子的个子很小,无论吃多少营养品都不长个儿。

在学校,儿子也没几个朋友,我几次接他上下学,他都是独来独往。

儿子九岁,送我上火车时说:“妈,我能不能跟你一起走?”

我红着眼睛,摇了摇头。

儿子扯出一个比哭还难看的笑:

“没事,反正我都习惯了。”

“妈,你下次什么时候回来?要等过年吗?”

儿子上五年级时,我终于攒够了钱,在老家按揭了一套小房子,又开了个小商店,赚点生活费。

终于把儿子接到身边,我开始拼了命去补偿儿子。

自己穿地摊货,儿子要穿名牌。

自己生病了连医院不舍得去,要带儿子一周一顿肯德基游乐园。

自己手机屏幕碎了不愿意花钱修,但要给儿子买最新款的苹果手机。

可以说,儿子要什么,我就给他什么。

日子一天天过去,儿子的脾气越来越大,初中以后还迷上了手机游戏。

我大姐有几次来我家做客,听到儿子打游戏时骂人的动静,对我说:“这么小的孩子,满口脏话,你就不管管?”

我说:“男孩子不都这样,长大就好了。”

骂人讲脏话,长大就好了。

沉迷游戏不上进,长大就好了。

不尊重长辈,对自己的亲妈吆五喝六,长大就好了。

“长大就好了”,逐渐成为我的万能口头禅。

直到催债的电话打到我手机上,我的天才彻底塌了。

儿子以我的名义申请网贷,贷了足足十二万!

我差点疯了,跪地上求儿子把钱拿回来。

“钱都被我充游戏了,要钱没有,要命一条。”

儿子躺床上打着游戏,一脸不在乎。

我把小商店转让,重新去厂里打工,把能借的亲戚都借一遍,再加上自己的积蓄,才终于凑齐了那十二万。

那时儿子初中刚刚毕业,分数连高中的边儿都摸不到。

如果去技校,他这辈子就算是彻底完了。

在我大姐的建议下,我求爷爷告奶奶,托关系把儿子送去当兵。

这兵一当就是五年。

儿子退伍的时候,已经21岁了。

正当我欢天喜地地,准备用他的退伍费给他娶个媳妇的时候,儿子重新迷上了手机游戏。

不仅如此,他这次还沉迷打赏主播。

五年的时间,儿子没有出去上过一天班。

每天睁眼就是打游戏,看直播,退伍费被他挥霍得一干二净。

而且没过多久,催债的人再次找上了门。

这一次,儿子又贷了七万。

“妈!你就帮我把钱还上吧,不然他们会要我的命的!”

儿子跪在地上求我,不停扇自己巴掌。

我不同意,他就骂我打我。

甚至说自己得了重度抑郁症,不给他还钱他就去死,还拿刀割自己的手。

看着这样的儿子,我跳楼的心都有了。

我想不明白,全天下那么多的孩子,为什么别人家的孩子都乖巧听话,只有我的儿子是这样的混账?

我对儿子的付出,从来没有奢求过回报,他却为什么一次次把我往死路上逼?

02

儿子沉迷手机,原因竟是多巴胺“成瘾”

为了还债,我把房子卖了,另外在城中村租了个小院子专门给儿子住,我住我姐家里。

我姐怕我想不开,不知道从谁那里打听到个家庭教育机构,还特地把咨询师推给了我。

我虽然觉得不靠谱,但不想冷了我姐的心,硬着头皮和咨询师联系上了。

沟通的第一天,咨询师要先了解我家的情况。

我的话匣子逐渐打开,边说边哭,始终重复着一句话:

“我想不通,我儿子怎么就变成现在这样了?”

咨询师等着我发泄完,慢慢跟我说起了儿子变化的原因:

1

正面多巴胺的缺失

多巴胺(dopamine, DA),又称多巴胺系统。

由脑内分泌,可影响一个人的情绪,使人感到幸福和愉悦。

正常情况下,多巴胺通过运动、食物、与亲密的人交流沟通而获取。

而当一个人无法通过正面行为促使多巴胺分泌时,多巴胺就会容易被“负面行为”影响,然后刺激大脑释放多巴胺。

多巴胺越释放,你就会越忍不住追求那种快乐的源头。

这就是“成瘾性”。

2

童年陪伴的缺失,母亲补偿性“溺爱”

1.童年陪伴的缺失

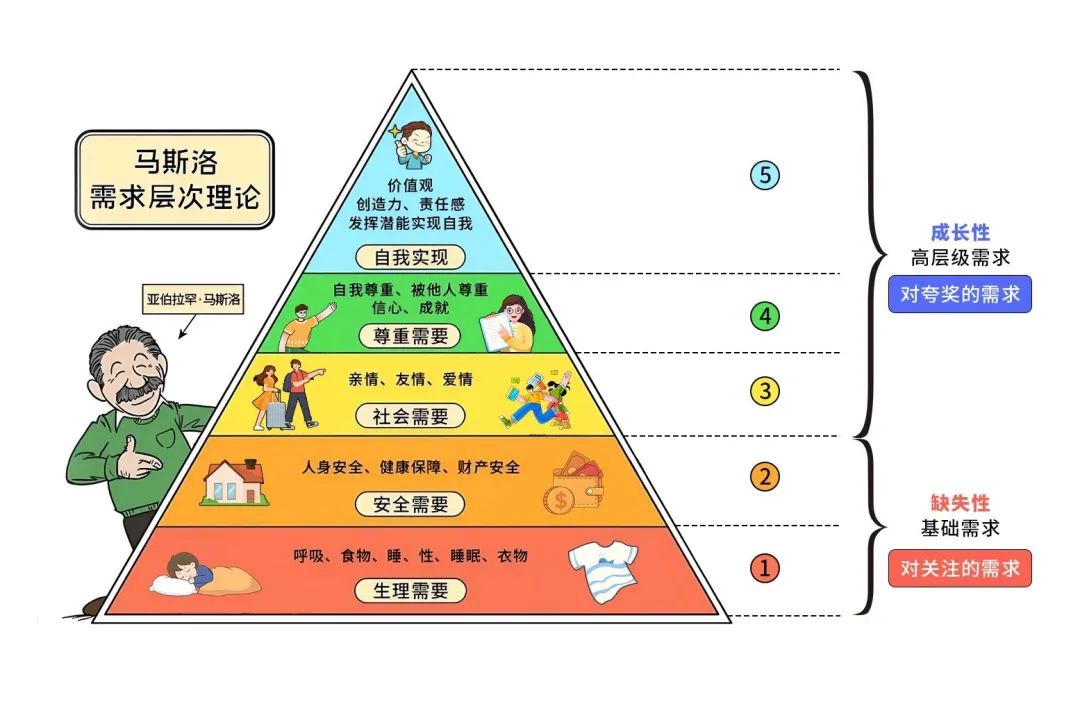

根据马斯洛需求层次理论,人只有满足了底层需求(生理需求、安全需求),才会朝更高层次的需求出发。

陪伴,是亲子关系得以稳固的关键纽带,也是内心“安全感”的重要来源。

在幼儿时期,孩子对世界充满了未知与恐惧。

如果在这个时期,妈妈长时间缺席孩子的生活,就会导致孩子产生“孤独感”。

这种孤独的成长体验,会在孩子心中种下失落的种子。

随着时间的推移,种子生根发芽,孩子内心慢慢筑起一道墙,将自己与妈妈隔离开来。

2.母亲补偿性“溺爱”

美国康奈尔大学的科学家克莱夫·麦凯进行的一项实验:

他把一群刚断奶的幼鼠分为两组,一组提供充足的食物,另一组只提供60%的食物。

结果出乎意料,充足食物组的老鼠行动迟缓,寿命较短。

饥饿组的老鼠则更加健康,寿命更长。

由此,“饿鼠效应”揭示了一个道理:节制的生命,往往能够走得更远。

现在的父母总是抱怨:孩子长大了不知道心疼父母,依赖性严重,自主能力很差,什么事都要父母为他兜底,稍微说两句内心又脆弱不堪……

实际上,这样的孩子是被父母“喂得太饱”。

3

“父亲”角色的缺失

“父亲”这个角色不仅是孩子的供养者、引领者和性别榜样。

也是孩子生活的参与者,承担着对孩子进行养育、沟通、支持、鼓励、回应的责任。

而如果在家庭当中,爸爸缺位的话,则会有这3个后果:

1.没有韧性

父亲陪伴孩子的多,孩子会更加的自信,会更有力量感,会更有安全感。

缺失了父亲的陪伴,孩子就缺少了一半的力量,做事不会持之以恒,缺少毅力,没有韧性。

2.人际交往方面

父亲的缺位,容易导致孩子缺乏安全感。

孩子很难在人际交往中主动交朋友,或者维持相对健康的人际关系。

因情绪化严重导致独来独往,难于亲近或结交新朋友。

或是沉迷网络、游戏,脱离现实人际交往关系圈。

3.情绪方面

如果妈妈长期独自面对孩子所有的问题,妈妈容易焦虑,暴躁和委屈。

孩子在这样的环境里,也很容易出现焦虑,紧张,无助等等情绪。

儿童心理学家杜步森曾经说过,“孩子的自我价值和自信,都和他与父亲的关系直接相关”。

听完咨询师的话,我发现情况和我儿子完全对得上。

我迫不及待地问咨询师:“那我应该怎么办,难道眼睁睁看着他这么烂下去吗?”

03

“镜像疗法”,成功拯救我和儿子的母子关系,儿子终于走出家门

在了解完我家的全部情况后,咨询师指出:

所有亲子问题,本质都是沟通问题。

大多数家长认为所谓“沟通”,就是通过语言传达信息。

其实美国心理学教授梅拉宾在1971年提出过一个观点:

梅拉宾法则:

在人际沟通中,一个人对他人的印象只有7%取决于谈话的内容。

而听觉信息如语气、音量等则占了38%,视觉信息如表情、态度等则高达55%。

也就是说,人与人沟通交谈中,说什么并不重要,重要的是用什么语气和态度。

明明和孩子“好好沟通”了,得到的却依旧是争吵,可能就是家长的情绪和表情出了问题。

那天,我照常去给儿子送饭,看到了他房间里堆成山的垃圾。

如果在以前,我肯定会边收拾边哭,再对着他吼:“我上辈子到底是造了什么孽了!”

但经过指导后,我一句话都没有说,把饭放下就走了,走前说:“有空自己把垃圾收拾了。”

连续过了一段时间,可能是味道实在难闻,儿子居然真的亲自收拾了。

儿子甚至忍不住问我:“最近怎么都不见你哭天抢地了?”

我说:“哭要是能解决问题,那大家都别工作了,天天坐家里哭就行了。”

儿子吃着我做的饭,没说话。

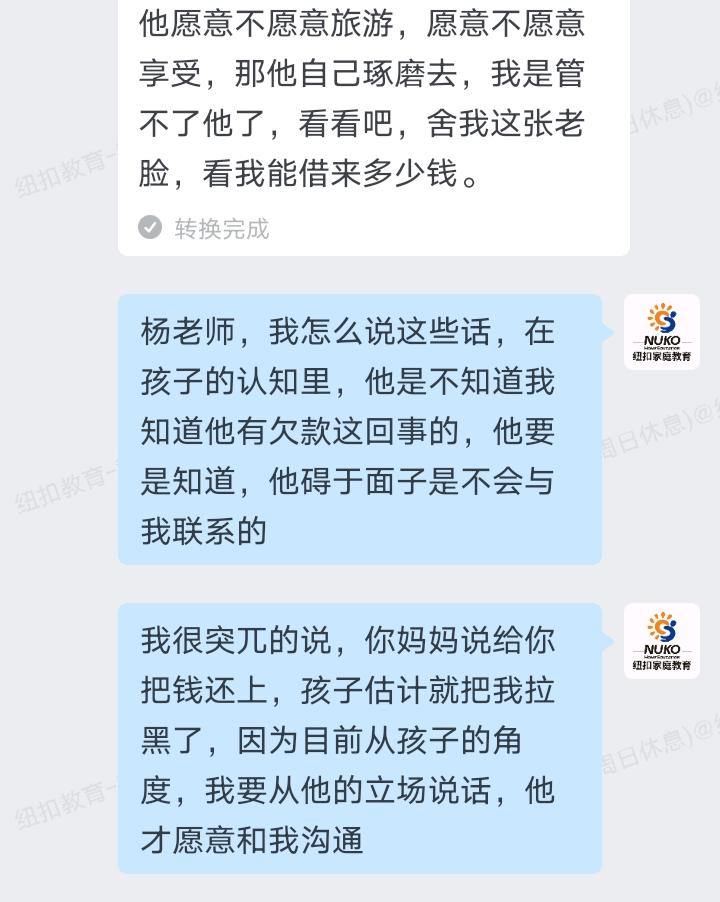

在能和儿子正常沟通之后,我把儿子拉进了咨询群,由咨询师和他正面对接。

因为有被电话催债的经历,儿子的警惕心很强,一直到咨询师把自己资质的全部照片发给他,他才答应通话。

过了有半个月,在取得儿子的信任后,咨询师为我和儿子制定了“镜像疗法”。

镜像疗法:把你的行为反弹给你看

镜像疗法是一种心理学治疗中常用的干预方法。

它通过“模仿”或“反射”来访者的语言、行为或情绪,帮助其更直观地观察自身模式,从而促进自我觉察和改变。

用在家庭教育中,则是让孩子模仿自己眼中的“父母”,父母模仿自己眼中的“孩子”,从而真正体会到对方的情绪,理解对方的行为。

在咨询师的引导下,我把家里收拾出一个空房间,里面什么都没有,只有两把椅子,灯光也调到指定的光线。

我和儿子坐在椅子上,在咨询师的声音引导中,代入到了对方的角色。

一开始还好,我和儿子都还能理性面对对方。

但随着时间推进,我沉浸在“自己”的童年创伤里,开始对“母亲”越来越抵触。

“你懂什么!你知道我那几年是怎么过来的吗!你什么时候管过我!”

我对“母亲”大吼。

而沉浸在母亲角色中的儿子,也情不自禁崩溃,对我咆哮:“你知道我累死累活一年才赚多少钱吗!你一次网贷就把它们全部搭进去了!”

当咨询师的声音中断,我和儿子如梦初醒,仿佛刚才和对方短暂交换了人生。

之后一段时间,在做了三次“镜像疗法”以后,儿子突然对我说:

“妈,对不起。”

“以前我满脑子都是对你的怨恨,恨你在我小时候不要我,害我吃那么多苦。”

“但现在,我好像理解你了。”

我泪流满面。

同时,我也理解了儿子的痛苦。

童年的创伤,真的能够伴随人的一生。

无论是沉迷游戏,还是直播打赏,都是刺激多巴胺分泌的“止痛剂”而已。

我那么痛恨那些“止痛剂”,可如果真的没有它们,儿子可能坚持不到今天。

我们当了二十六年的母子,却直到现在才真正理解对方。

在看到我们母子关系有所修复后,咨询师又给我制定了一套方案,里面细节到每天需要几点起床,跑多久步,打多久羽毛球。

在运动的过程中,儿子分泌的多巴胺完全取代游戏的成瘾性,玩手机的频率明显降低了。

两个月后,儿子找到了一份工作,正式走出了家门。

在目送儿子走出家门的时候,我的眼泪怎么都止不住。

回看这一路,抱怨过、挣扎过、绝望过,甚至想过一死了之。

但咨询师说过的一段话,每次都能把我从绝望中拉出来,使我清醒。

咨询师:

世间万物皆有价码,唯独真正的“好孩子”可遇不可求。

我们的孩子,不是生下来就定型的流水线产品,他们每个人都是一块璞玉,需要父母的细细雕琢。

家长要理解孩子的情绪与感受,孩子也要理解家长的不易与苦心。

只有做到“双向奔赴”,才能收获亲子间的温暖。

世间最动人的蜕变,从来不是孩子单方面的成长,而是两代人的共同破茧。