心理学上有一个说法叫:拆屋效应(拿捏休学躺平的孩子,最有效的方式,不用对抗,也不用说教,而是利用“拆屋效应”)

纽扣青少年心理成长基地

纽扣青少年心理成长基地

你有没有遇到过这样的情况?

想让休学在家的孩子主动学习,直接提要求,他肯定会一口拒绝;

要是换个说法,“每天尝试看20分钟书”,孩子反而更愿意试着做。

想让孩子调整黑白颠倒的作息,直接说“必须早点睡”,大概率会遭到抵触;

但如果说“不用刻意早睡,但要保证每天吃两顿饭”,孩子就没那么抗拒了;

想让孩子走出房门,直接提议“出去走走”,十有八九会被拒绝;

要是换成“去楼下转一圈,顺便买瓶喜欢的饮料”,孩子反而会点头同意。

拆屋效应

你以为这是和孩子互相让步的结果,却没发现,其实是无意间用对了心理学上的“拆屋效应”。

不用和孩子对抗,也不用反复说教,只需巧妙利用这个效应,就能让孩子慢慢接受改变。

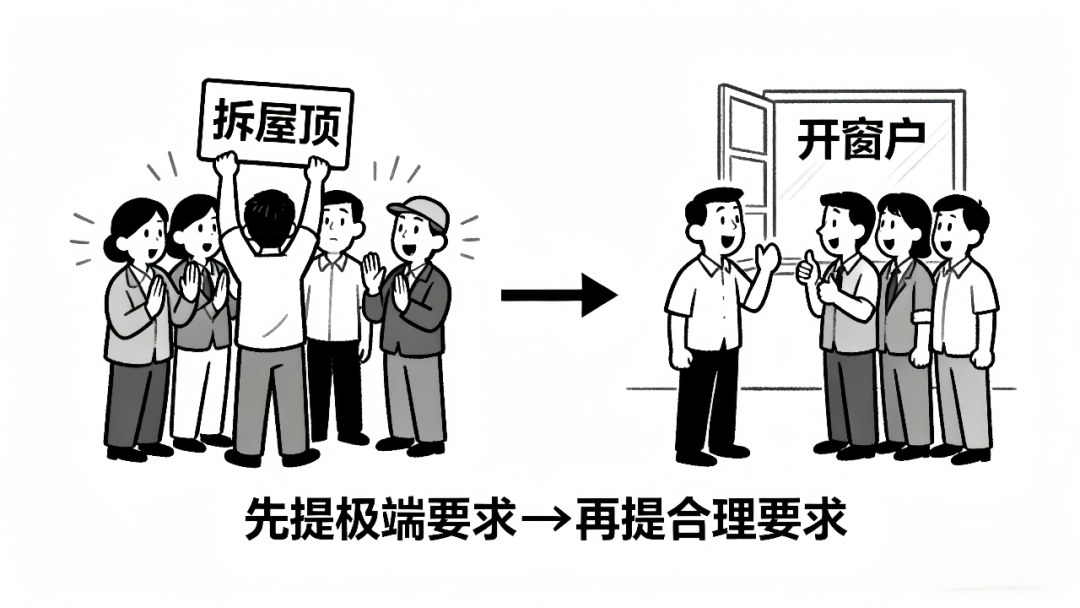

什么是“拆屋效应”?

1927年,鲁迅先生在《无声的中国》中写下了这样一段话:

“中国人的性情总是喜欢调和、折中的。

譬如你说,这屋子太暗,需要在这里开一个窗,大家一定是不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。”

这就是拆屋效应的由来。

先提出一个很大、对方难以接受的要求,然后再降低条件,提出较小的、你真正想要的要求,这样对方会更容易接受。

为什么对休学躺平孩子有效?

休学躺平的孩子,对“学习”“返校”这类话题有很重的畏难情绪,害怕面对失败。

要是直接跟他们提“复学”这样的目标,在孩子看来不仅很难完成,还会本能地选择拒绝。

而“拆屋效应”的关键,就是用“看似更退步、更接纳现状”的高要求,先卸下孩子的心理防备,再慢慢引导他接受合理目标。

我曾陪伴过一个15岁的孩子。

他休学在家时,每天都玩游戏到凌晨,作息完全颠倒。

最开始,妈妈要么苦口婆心地劝说,要么用强硬手段干预,但结果都不理想。

后来,妈妈试着用“拆屋效应”跟孩子沟通。

她没有直接要求孩子“少玩游戏、多学习”,而是先向孩子提出了一个稍高的要求:

“每天花3小时补落下的课程,完成学习任务后,就可以玩1小时游戏。”

孩子听完立刻拒绝:

“3小时太长了,我做不到。”

妈妈没有跟孩子争执,而是顺着他的话“退了一步”:

“那咱们不逼自己,先从1小时学起,学完之后可以玩2小时游戏。要是能坚持一周,周末还能多玩1小时。”

让人意外的是,这次孩子一口就答应了。

就这样,短短一个月里,孩子从之前“完全不碰书本、昼夜颠倒玩游戏”,慢慢调整到“每天主动学1小时”,生活节奏也一点点回归正轨。

这就是“拆屋效应”的力量。

不跟孩子对抗,而是顺着他们的心理节奏,用“退一步”的方式,让他们愿意主动迈出改变的步子。

如何运用“拆屋效应”?

1、用“高要求”减少孩子对“合理目标”的抵触

拆屋效应里的“高要求”,就像给孩子的抵触情绪搭了个缓冲垫。

通过对比让合理目标看起来更容易完成,接受起来也就没那么抗拒了。

比如想让孩子“不熬夜玩游戏”,直接说“以后别熬了”,十有八九会被拒。

但如果先提一个更高的要求:

“每天10点前必须睡觉”,孩子会觉得“根本做不到”,自然会反对。

这时候再退一步:

“先从12点前睡觉开始,游戏时间不变。”

孩子会因为“没被要求减少游戏时间”,觉得这个让步能接受,反而更愿意尝试。

要注意:

设定“高要求”时,要比合理目标稍高,让孩子能说出具体拒绝理由,避免因要求太离谱引发反感。

2、让孩子感觉“自己握有选择权”

很多休学孩子躺平,是因为之前被父母管得太严,觉得“自己做不了主”,所以用消极对抗的方式夺回主动权。

而拆屋效应里的“让步”,能让孩子误以为“沟通的方向是自己决定的”,不是父母在逼他改变,而是他“争取”到的。

这样一来,他会慢慢放下戒备,对父母也多了几分信任。

比如想让孩子“出门活动”,直接说“跟我去楼下散步”,大概率会被拒绝。

但如果先提一个孩子更难接受的要求:

“周末去郊外露营两天,顺便见见亲戚”,孩子会因为“不想离家,也不想见陌生人”而反对。

这时候再退一步:

“那咱们不露营、不见亲戚,就去家附近的公园逛半小时。”

孩子会觉得“这个方案是自己拒绝露营后换来的”,是自己做了主,反而更愿意配合出门。

要注意:

把握让步节奏,别孩子一拒绝就立刻妥协。

否则孩子会觉得“父母要求很随意”,后续可能会故意用“拒绝”逼你做更多妥协,反而达不到引导他改变的目的。

3、用“小让步”推动孩子逐步改变

拆屋效应的本质,是把“让孩子重返学校”的大目标,拆成了一个个容易实现的小步骤。

让孩子在一次次完成小目标的过程中,慢慢积累改变的动力。

比如想让孩子“重返学校”,直接说“下周就去上课”,很容易引发孩子激烈反抗。

但如果先提一个稍缓的要求:

“下周先去学校跟老师聊几句,再看看同学”,孩子可能会以“不想见他们”拒绝。

这时候再退一步:

“那咱们只去学校门口转一圈,不进去”,孩子大概率会犹豫着答应。

等他适应了“去学校门口”,再慢慢推进到“下次进走廊看看,不找老师”,一步一步靠近“重返课堂”的终极目标。

要注意:

孩子接受并执行“合理目标”后,要及时给予具体正向反馈。

反馈要具体到每一件事,别笼统地说“你真棒”,这样才能让孩子更愿意坚持。

避开“拆屋效应”的3个误区

1、别把“让步”变成“讨好”

有些父母在“让步”时,会带着求孩子配合的心态。

这种讨好式的让步,会让孩子觉得“父母有求于自己”,反而会更傲慢。

正确的让步应该是:平静且坚定。

比如“我知道你不想学那么久,那我们先从10分钟开始,这是我能接受的底线”。

2、别频繁用“高要求”,避免孩子识破套路

拆屋效应的核心是“出其不意”。

如果父母每次沟通都先提高要求,孩子会慢慢识破,从而对所有要求都拒绝。

建议“每周用1-2次”即可。

3、别忽视孩子的真实需求,多关注孩子的情绪

有些父母只关注“用策略让孩子改变”,却没发现孩子躺平的背后原因。

比如学业压力、人际困扰等。

只有真正了解根源问题,拆屋效应才能真正发挥作用。

拆屋效应之所以有效,不是因为“套路孩子”,而是因为它顺应了孩子的心理需求。

引导孩子的关键,不是逼他改变,而是让他愿意改变。

拆屋效应不是“万能药”,它需要父母有足够的耐心。

可能需要1个月才能让孩子愿意按时吃三餐;

需要3个月才能让孩子愿意看课本;

需要半年甚至更久才能让孩子考虑复课。

但只要每次“让步”都在靠近目标,每次沟通都在减少对抗,孩子就一定会慢慢走出躺平的泥潭。