咨询人:孩子妈妈

孩子年龄/性别:15岁/女孩

指导老师:许慧洁老师及其团队

情况介绍:

孩子成绩一直很好,初二抑郁后,成绩下滑,逐渐开始厌学,因受不了自己的现状,曾割腕自杀。妈妈十分焦虑,时刻担心孩子的安危。

经过调整,孩子抑郁情绪减少,找回对生活的热爱,重返校园,并感谢妈妈做的一切,亲子关系升温。

“爸爸妈妈对不起,我坚持不下去了,我就是个废物,我走了,你们不要为我伤心。”

看到女儿割腕后留下的字条,我双腿一软,直接跪在了地上,脑中只剩一个声音:

这怎么可能?这不是真的!

老公的手颤抖着,费了好大劲才拨通了120。

他的声音带着从未有过的慌乱,对着电话那头语无伦次地喊着:

“快,快来救救我女儿,她割腕了,流了好多血!”

挂了电话,他冲过去,一把抱起女儿,我也跌跌撞撞地跟在后面。

去医院的路上,女儿紧闭双眼,脸色苍白得没有一丝血色,我的泪水不受控制地涌出来。

恍惚间,我回忆起女儿小时候的样子。

那时的她,刚学会走路,就迈着摇摇晃晃的小短腿,追着蝴蝶跑,奶声奶气地喊着:

“妈妈,看我,看我!”

那银铃般的笑声,至今我都还记得。

后来她慢慢长大,脸上的笑容也越来越少,最后居然被诊断出抑郁症。

女儿出事那晚,我狠狠地扇了自己十几个耳光。

我想不通,为什么我拼命给她最好的,却把她逼到了绝路!

01

女儿从小就对自己要求高

我和老公都是从小镇考出来的“做题家”。

那些年,我们熬夜做题、背书,才换来了硕士学位。

我们相信读书能改变命运,所以对女儿的教育特别上心。

从女儿出生那天起,“鸡娃”模式就开启了。

别的孩子还在学走路,我女儿就开始看绘本、学早教知识。

等她再大一点,绘画、书法、英语,各种兴趣班一个没落。

女儿年纪虽小,却懂事得让人心疼。

不管学什么,都拼了命想做到最好,从来没说过累。

因为她对自己要求高,从小到大,她都是班里的“卷王”。

每天,除了学校作业,她还给自己布置额外作业,做不完就不让自己睡觉。

一直到初一,女儿的成绩从未掉出过班级前三。

女儿上了初二后,学习压力大了,开始有些吃力。

有一次数学考试考砸了,老师让她罚站,班里有同学嘲笑她:

“就这水平还天天努力,真是笑死人了!”

女儿又羞又恼,觉得面子全丢光了,气得当堂直接把卷子撕了。

班主任找我谈话,语重心长地和我说了女儿的问题。

女儿骨子里有着一股不服输的劲儿,自尊心极强,没达到目标就会钻牛角尖。

而且她心思敏感,老师只要批评一句,她就会情绪低落好久。

可惜我当时只在意女儿成绩,并没有把老师的话记在心里,还傻呵呵地想,这不正说明女儿上进心强嘛!

后来,女儿的考试成绩越来越差。

一考砸,她就把自己关在房间里,几天不吃不喝,还经常说些“活着没意思”的话。

看她这么没出息,我急得像热锅上的蚂蚁,忍不住冲她发火:

“你看看你现在成什么样子了!这点挫折就受不了,以后还能干成啥大事?

你要是还这样下去,干脆别上学了,反正也学不好!”

我以为这些话能把她骂醒,没想到却弄巧成拙。

那天晚上,我起夜经过女儿的房间,隐约听到有哭声。

推开门,看到她躲在被子里,身体好像在发抖。

我没好气地说:“明天不上学啦?大半夜不睡觉,发什么疯啊!”

女儿带着哭腔说:“妈妈,我总听到有个女人在呕吐,她是不是很痛苦?”

这话让我浑身起鸡皮疙瘩,心里一阵不祥的感觉。

第二天一早,我赶紧带她去了医院,结果医生说她中度抑郁,精神状态很差,需要休学调整。

听到我们要给她办休学,女儿情绪瞬间崩溃:

“我不要休学,休了学,我以后就变成老师口中的职校生、废物了,这辈子不就完了吗?”

见女儿这么执拗,我们实在没办法,最后决定给她转到国际学校,想着新环境或许能让她放松些。

刚开始,女儿的情绪明显好多了,我和老公都暗自松了口气。

然而,好景不长,国际学校频繁的演讲活动,又让女儿陷入了焦虑。

每次演讲前一个星期,她就开始失眠,呕吐。

一开始,我只是发现她精神状态不好,后来才偶然发现她还会背着我们偷偷用刀划手。

直到那一天,我此生最不愿见到的一幕发生了。

我像往常一样去叫女儿吃饭,推开门,只见女儿躺在地上,手腕流着血,旁边是一封遗书。

送到医院后,医生说,再晚一会,女儿可能真的救不回来了!

02

无形的期待压垮了女儿

女儿出院后,我变得无比消极,担心一个不注意,她又离我而去。

这种恐惧让我焦虑得吃不下饭,也睡不好觉。

老公看不下去了,他害怕女儿的抑郁症还没好,而我先疯了。

为了让我重新振作起来,他开始主动学习家庭教育方面的知识,四处打听后,联系上了一位专业的心理咨询师。

我迫不及待地问咨询师:

“女儿平时明明挺懂事的,也知道学习,从小到大,有什么需求我们基本都会满足,怎么就抑郁了呢?”

咨询师了解我们家全部情况后,直接指出:

女儿抑郁,关键在于自我效能感太低。

自我效能感,简单来说,就是坚信“哪怕面对困难,自己也有能力克服”的心态。

缺乏这种心态,即便面对简单的事,也会觉得困难重重,连尝试的勇气都没有。

咨询师:

你女儿是内倾型孩子,心思细腻敏感,习惯把情绪藏在心里。

你和爸爸对孩子要求高,长期的家庭环境让她不自觉地对自己也有了很高的期待。

但随着成长,学习和生活中的难题接踵而至,她的能力一时无法快速匹配上这些高要求,久而久之,自我效能感就越来越低。

自我效能感低,会让她频繁陷入无力无助的负面情绪中。

一开始,她可能只是自我否定,觉得自己不够好,什么都做不对。

但时间一长,这些负面情绪不断累积,就会从自我否定升级为自我攻击,走上自残、自伤的极端道路。

这种情况下,孩子不会停止爱父母,只会不再爱自己。

听到最后这句话,我彻底泪崩。

我突然想起女儿那些无助的样子,我不仅没及时给她安慰和支持,还在无意间制造焦虑,给她本就沉重的内心压上了最后一根稻草。

一想到这里,我满心都是悔恨与自责,泪水止不住地流。

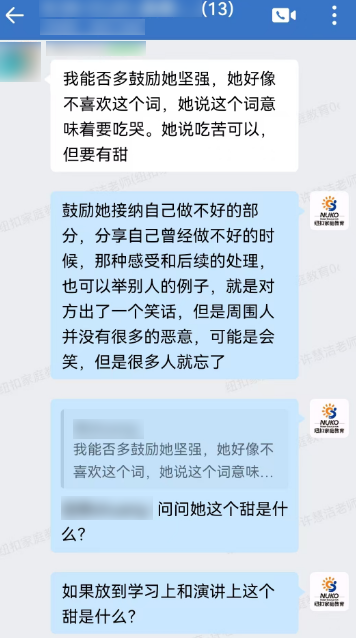

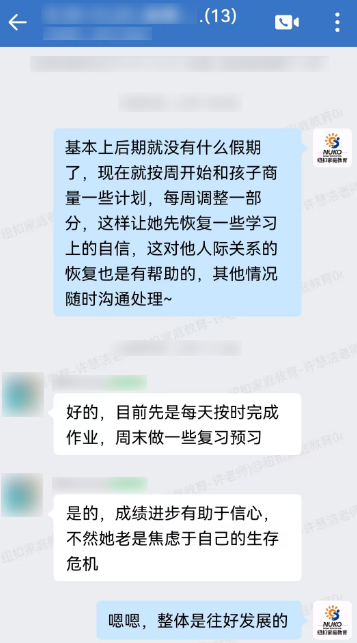

咨询师指导妈妈

03

帮女儿走出抑郁

咨询师看着我一脸焦虑,顿了顿说:

“你的状态也会对女儿产生很大影响。孩子的内心非常敏感,她能敏锐地察觉到你的情绪变化。”

“我在她面前可注意了,没表现出焦虑。”

“就算你藏得好,孩子也能感觉到。你们母女连心,你情绪哪怕有一点点波动,她都能捕捉到。所以,想帮女儿彻底好起来,你得先调整好自己。”

老公在一旁搭话:“你看,我早这么说了。你要是先垮了,女儿咋办?以后谁和我一起照顾她?”

咨询师接着讲:

“心理学上有个词叫‘情绪寄生’,当家长把焦虑像病毒一样不断传递,孩子就会开启心理防御。

你越逼孩子,孩子越跟你反着来,这不是叛逆,是生命本能的反抗。”

听完这番话,我内心深受触动,觉得咨询师说得十分有道理。

我决定按照咨询师给我的方案一步步来,努力调整好自己,帮女儿走出困境。

1、先学会给自己“心理放血”

我必须承认,自从女儿抑郁后,我表现得比女儿还焦虑。

只要一睁开眼,我就想起来我有个“中度抑郁”的女儿,我要赶紧把她的病治好。

我都忘了,她现在最需要的,是一个能陪着她、理解她的妈妈。

而不是一个整天提心吊胆、小心翼翼的妈妈。

我努力让自己转变想法,不再想着 “孩子抑郁这辈子就完了”,而是告诉自己 “现在停下来,是为了以后能更好地出发”。

每天我都花10分钟,在小本子上记一下自己的焦虑指数,从1到10打分,要是能看到分数从8分慢慢降到5分,我就觉得自己成功了一大步。

我还开始每天坚持跑步,有空就出去逛街,没事儿就看看书。

当我不再一门心思只盯着孩子的时候,我发现自己没那么焦虑了。

有一天早上我跑完步,看到一家网红火锅店,回家就问女儿:

“要不要一起去吃一家网红火锅?”

女儿听到我开口没先问她身体咋样,而是约她吃火锅,一下子愣住了,特别惊讶。

吃饭的时候,火锅热气腾腾的,香味直往鼻子里钻,我们母女俩也打开了话匣子。

这时候我才知道,原来我之前的焦虑,女儿一直都能感觉到,无形中给她带来了很大压力。

女儿说:

“其实我更愿意跟爸爸聊天,虽然爸爸有时候凶巴巴的,可我能感觉到他内心很强大。

但是妈妈你之前,每次跟我说话都小心翼翼的,我知道你是担心我,可我心里更紧张了,好像自己犯了天大的错一样。”

听她这么说,我心里一阵难受。

就在这时候,女儿突然抬起头,冲我做了个鬼脸,我一下子没忍住,“噗嗤” 一声笑了出来。

女儿也跟着笑了。

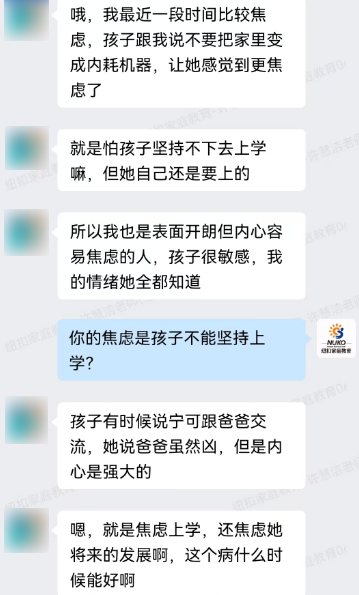

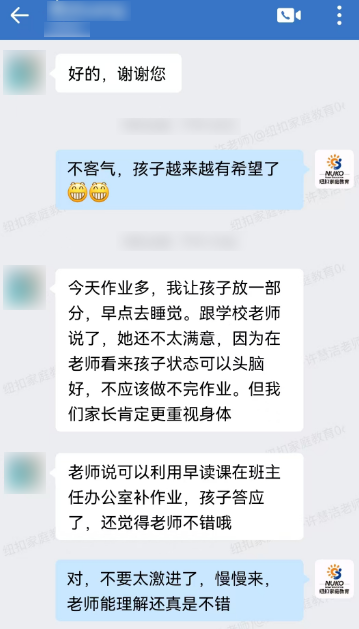

孩子感受到妈妈焦虑

2、情绪ABC理论改变女儿错误的认知

我们通常会认为,我现在心情不好,生气,焦虑是因为我遇到的事情导致的。

比如:我特别难过,我可是为我的这次考试准备了很长时间,但是我居然没考好。

下意识中:我们会认为,我不开心是因为考试没考好。

其实是:我不开心,是因为我认为我精心准备了那么久的,我觉得我就应该考好的想法,导致了我很不舒服。

所以导致我们情绪的,不是事件本身,而是我们对这个事情的不合理认知。

这就是著名心理学家艾利斯(Albert Ellis)提出的合理情绪疗法,又叫:ABC理论。

咨询师跟我说,可以用这个理论,帮女儿缓解自我否定的习惯。

A(Activating Event)事件:触发你情绪反应的事件。

B(Beliefs)看法:你对这个事件的看法或信念。

C(Consequences)结果:你的情绪和行为反应。

ABC理论的核心:

很多人认为情绪直接来自于事件本身(A→C),但实际上,事件本身并不会直接导致我们的情绪反应。

真正决定情绪的,是我们对事件的看法(B)。

也就是说,事件(A)经过看法(B)处理,才会产生情绪反应(C)。

所以Abc理论告诉我们:

引起我们情绪困扰的,不是发生了什么事,而是我们如何看待这件事。

就像女儿面对学校演讲活动感到害怕:

演讲活动是 A;

她觉得自己会忘词、会被笑话是 B;

由此产生的害怕、紧张情绪就是 C。

当她改变对演讲比赛的看法 B,情绪 C 也会随之改变。

我就一点点引导女儿,让她把 “肯定会忘词,肯定会被笑话”,变成

“我都认认真真准备这么久了,就算偶尔忘词,同学们也能理解,而且这还是锻炼自己的好机会呢”。

这么一来,女儿一想到演讲,就没那么紧张害怕了。

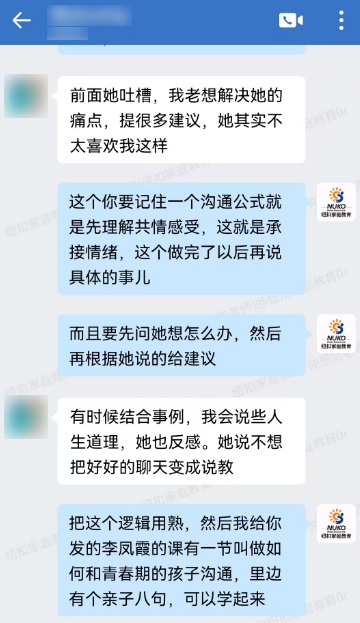

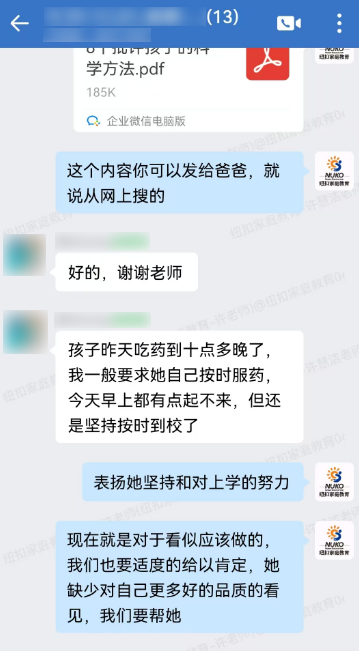

咨询师教妈妈帮孩子建立自信

3、帮孩子重新建立价值感,逐渐恢复能量

没有父母不爱孩子,但光心中有爱是不够的,一定要经常表达出来,融入到生活里的点点滴滴。

经常陪伴孩子、鼓励她、给她制造惊喜,她才会感觉到爱的真实存在。

只有真正感受到爱的流动,孩子的内心才会有足够的安全感,浑身散发着满满的能量。

女儿喜欢猫,但我之前一直嫌弃猫掉毛,一直没答应给她买。

那天下班,我路过宠物店,看到一只布偶猫。

我突然想起来,这不就是女儿在视频里一直看的那只网红猫嘛。

我决定给她一个惊喜。

到家后,我悄悄把猫笼放在客厅中央,扯着嗓子喊:“我买了你爱喝的奶茶!”

听到有奶茶,女儿麻溜地奔过来,看到猫笼后猛地停住了,眼睛瞪得大大的,又惊又喜地问:“这是给我的吗?”

我笑着点头:“那可不,我和你爸又不喜欢猫,你可得自己照顾啊!”

女儿忙不迭点头:“一定一定!”

自从小猫进了家门,女儿的生活发生了奇妙的变化。

一向赖床的她,如今每天一大早爬起来给小猫换水换粮,铲屎。

小猫也十分依赖她,她走到哪儿,就跟到哪儿。

同学知道她养了猫,都吵着要来家里看。

一天早上,我正在厨房准备早餐,女儿背着书包,穿戴得整齐走过来,问:“我的早饭呢?”

我和老公都愣住了,惊讶地问:“你这是要上学去?”

女儿翻了个白眼,笑着说:“是啊,上次我就跟同学都说好了。”

“一会让你爸送你。”

趁老公去换衣服,女儿快步走到我身边,紧紧地抱住我,说:

“妈妈谢谢你”

“谢我什么呀?”

“谢谢你为了我改变,

谢谢你给我信心,

谢谢你明明不喜欢猫,还为我把它带回来!”

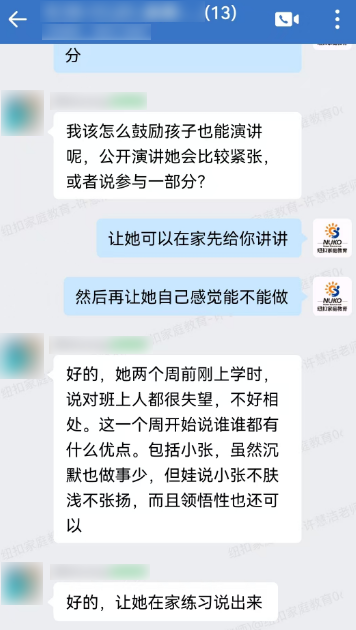

孩子按时到校,状态越来越好