分享人:孩子

孩子年龄/性别:17岁/女孩

指导老师:杨璐老师及其团队

情况介绍:

父母是老师,孩子从小到大成绩一直很好,

高三时确诊中度抑郁,恐惧老师,无法上学。

休学后沉迷手机网络,脾气暴躁、作息日夜颠倒,常用极端行为威胁父母。

高三开学后的第三个月,我躲在房间里。

左手握着的圆规在发抖,右胳膊上歪歪扭扭的“废物”两个字。

只有这种刺痛能让我暂时忘记脑子里嗡嗡响的噪音。

我妈把门板拍得砰砰响,带着哭腔喊:

“闺女你开开门!”

我爸一脚踹在门上,对着我妈说:

“这就是你教出来的好闺女!”

而一年半后,我正捧着重点大学录取通知书,和爸妈在照相馆拍全家福。

他们终于相信:一年前那个满胳膊伤疤的女儿,不是坏孩子,只是生病的战士。

Part 1

抑郁不是突然缠上我的

我爸妈都是初中老师,家里书架上永远都摆满了教材书。

从小到大,我就是邻居口中“别人家的孩子”。

单元楼里总是回荡着阿姨们的感叹:

"瞧瞧人家孩子,一大早就在阳台背单词。"

别人家晚饭聊电视剧,我家饭桌上永远在分析月考排名。

甚至我爸妈会拿筷子蘸菜汤,在桌布上画成绩曲线图。

当然,我的成绩也很好,从小到大一直都是班里前三。

我觉得自己出现变化的是高三开学那天,我像被按进水缸里,呼吸不上来。

爸妈托关系把我调进最好的重点班,新班主任是他俩的老同学。

我永远记得她第一次见我时说的话:

“你爸妈说希望你冲刺清北,以后大课间操你不用上了,来办公室找我,我给你看错题。”

有一次,我物理考了72分。

班主任当着全班拿我的卷子当反面教材:

“这题连xxx都做对了!怎么就你不对……”

同学们齐刷刷回头看我,我死死掐着大腿才没哭出来。

晚上我妈检查错题本,生气的说:

“这种低级错误,说出去丢我和你爸的脸!”

从那天起,我像活在放大镜下。

早读时翻书慢了点,班主任就用戒尺敲我课桌;

作业有做错题,午休时会被单独留堂;

最可怕的是每周班会,班主任总要提我爸妈:

“你父母都是优秀教师,你可不能拖后腿啊。”

从那时候起,每天晚上我开始整夜盯着天花板数羊。

可脑子里全是班主任拧成麻花的眉毛。

早上刷牙时手抖得会握不住杯子;

课堂上常常会突然耳鸣;

甚至上体育课跑步,我都会蹲在操场边上干呕。

就在期中考试那天,我盯着作文题目突然看不清字了,不管我凑的多近,我都是看不见。

王老师气冲冲地过来拍我桌子:

“装什么病!你爸妈...”

后面的话我听不见了,满教室的翻卷声变成马蜂往耳朵里钻。

等我回过神,已经坐在医院走廊。

一整天,检查、测试、抽血、化验……

医生说我是抑郁症、焦虑症,需要药物介入。

我爸和医生争辩:

“现在的孩子太娇气,当年我们谁不是这么过来的……”

当时我真想从医院楼上跳下去,为什么连离我最近的亲人都不相信我很难受?

那天之后,我再也进不了校门。

一靠近教学楼就冒冷汗,像有人掐我脖子。

我妈以为我逃学,把我书包摔在地上:

“考不上大学你这辈子就完了!”

我蹲在地上捡摔碎的保温杯。

玻璃碴扎进手心时,竟然觉得痛快——原来这才是活着的实感。

我觉得抑郁应该不是突然来的,它像慢性毒药。

是每天睡不够后多喝的那杯咖啡;

是半夜改完的第十遍大题;

是爸妈说“考不上985人生就完了”时,我偷偷在胳膊上刻下的“废物”。

我的内心早就开始溃烂了……

Part 2

手机是我的氧气瓶

爸妈听了医生的建议勉强同意我休学。

医生开的药片装在粉色小盒里,可我觉得最苦的不是药,是爸妈的眼神。

他们总把"同事的孩子"挂在嘴边:

"我们办公室李老师的孩子都保送复旦了,你还缩在被窝里玩手机!"

“我们单位王老师的孩子,又是年纪第一,你再看看你……”

我整天抱着手机不撒手。

不是贪玩,是怕安静下来又会胡思乱想。

那些笑声能盖住脑子里的嗡嗡声;

看吃播能暂时忘记胃里翻腾的恶心感。

但是好几次晚上,都会听见爸妈在客厅叹气:

"好好的孩子怎么变成这样?"

我躲在被窝里哭湿了枕头——我也想知道自己怎么就变成这样了。

我真的很想好起来,我知道以前的我不是这样的。

医生开的药物只是让我昏昏沉沉的,却不起什么效果。

于是,我开始自己找心里求助。

那天下午我正心理互助群发消息“活着好累”。

我妈端着药进来,她瞟见屏幕上的内容突然质问我:

"你这是干什么?你要逼死我们!"

她突然崩溃似的捶自己胸口:

"我上辈子造了什么孽啊!怎么养了你这么个女儿……"

我气愤地光脚冲往楼下,外面下着大雨。

我却听见妈妈在阳台哭喊:

"快回来!妈妈错了,是妈妈对不起你..."

那瞬间我分不清脸上是雨还是泪,我们总是在用最狠的话,喊最疼的痛。

后来,他们开始轮流"盯梢"。

我爸把路由器锁起来,我妈在家按了监控。

甚至他们上课都会攥着手机监视我在家的一举一动。

有回我对着镜头比中指,我妈竟接着冲回家:

"我们在学校上课都提心吊胆,你就这么糟蹋父母的心?"

我不是罪人,为什么要监视我?

我抄起晾衣架砸向摄像头,塑料外壳炸开的瞬间,竟有种畅快感。

当晚我听见爸妈在阳台打电话:

"老张啊,你上次说的心理医生电话再给我一遍..."

第二天清晨,我又是一夜没睡。

我撞见妈妈一边做饭一边看手机。

我看了一眼妈妈的手机屏幕上是密密麻麻的"如何与患病孩子相处"方案。

她慌张拿起手机赶紧藏起来的样子,像极了当年我偷看漫画被抓包。

爸妈带我去了心理咨询室,他们告诉我这位杨老师能帮助我。

其实打心底里我是不信的,就像医生给我开的药,我吃完也没觉得自己哪里好。

在咨询室里,杨老师没穿白大褂,她看起来很和蔼。

她什么都没问我,先抓了把彩虹糖推给我:

"先吃三颗,红色给愤怒,绿的给害怕,黄的留给希望。"

我根本不想听,只是随便拿了几颗吃起来,然后杨老师开始和我谈心。

我很抗拒,但还是不知不觉的和她说了很多……

第二次咨询,我们全家玩沙盘游戏。

我爸堆出"大学的教学楼",我看着就生气,反手扣了桶沙埋住。

杨老师拦住要发火的他:"让孩子带你们堆吧。"

当我用摆出迪士尼城堡时。

我妈突然哽咽:"你初中时就说想去这里..."

第三次咨询,杨老师让我背书包装"压力"。

我塞进教科书、试卷、药盒、摔碎的手机壳……

当书包压得我直不起腰时。

我爸突然抢过去背上:

"是爸往里面塞了太多期望。"

心理老师指导父母与孩子交流

有次凌晨我被噩梦惊醒,发现爸妈屋里亮着灯。

我凑近,看到杨老师在和爸妈视频通话。

爸妈在笔记本上记着满满的字。

那一刻,我脑海里涌出一个念头。

如果连五十岁的他们都能重新学做父母;

十七岁的我凭什么不敢再试着重启人生?

Part 3

我不想放弃我自己

杨老师为了帮助我不再沉迷手机。

规定我每天拿起手机前要先拍一张照片。

第一天是书桌上散落的书籍;

第二天是窗户上结网的蜘蛛;

第三天是妈妈端在桌上的水果……

当我拍到第30张照片:下完雨后,窗外的天空。

杨老师对我说:

“你的生活里终于有阳光了……”

因为我在高三的关键时间点,杨老师不建议我放弃学业。

并教了我几个特别管用的办法:

"5分钟法则":实在学不进去时,就告诉自己"只学5分钟",往往学着学着就能继续了

"心情温度计":每天画个温度计,红色代表烦躁,蓝色代表平静,慢慢学会觉察情绪

"安全密码":和爸妈约定好,当我比"嘘"的手势时,代表现在我需要安静

最让我意外的是,杨老师专门教爸妈怎么跟我相处。

比如不再追着问"为什么不去上学",而是说"今天想喝奶茶吗";

不在我烦躁时对我讲大道理,而是默默削个苹果放在桌上。

把"为什么"换成"怎么了"

(错误)"为什么不去上学?"

(正确)"今天身体不舒服吗?"

每天和孩子说句"废话"

"今天云朵像棉花糖"、"路边小野猫胖了",这些没用的闲聊最能让人放松。

定期带孩子"充电"

带孩子去菜市场闻青菜味,去广场看大妈跳舞,这些烟火气比药还管用。

我还在网上的交到了“战友”。

他和我一样的“同病相怜”。

我们常常会分享自己的“伤疤”、想法、难题……

我们有着一样的心里话:

我们不是懒:真的不是故意逃学,有时候光是起床就要耗尽所有力气。

我们不是恨父母:那些伤人的话,其实是在喊"救救我"。

我们需要时间:就像骨折要打石膏,心生病了也需要慢。

我的情绪有了更舒服的宣泄出口,我常常觉得她就是另一个我。

这段时期,变化最大的要数我爸。

这个整天把"985"挂嘴边的老教师,现在会举着锅铲冲进屋:

"闺女快看!我煎的蛋是不是比你妈煎的强。"

他们俩还常常带着我出去散步、去露营、去游乐园……

这个曾经连我吃饭都要掐表的老师爸妈,现在居然学会用野花编手链。

突然发觉,我做了好多让爸妈伤心的事。

把妈妈煮的粥打翻在地上;

把爸爸买的参考书撕成碎片。

有天晚上突然用头撞墙,把全家人都吓坏了。

我真不是故意要威胁爸妈,是心里有团火在烧,不这样发泄就要爆炸了。

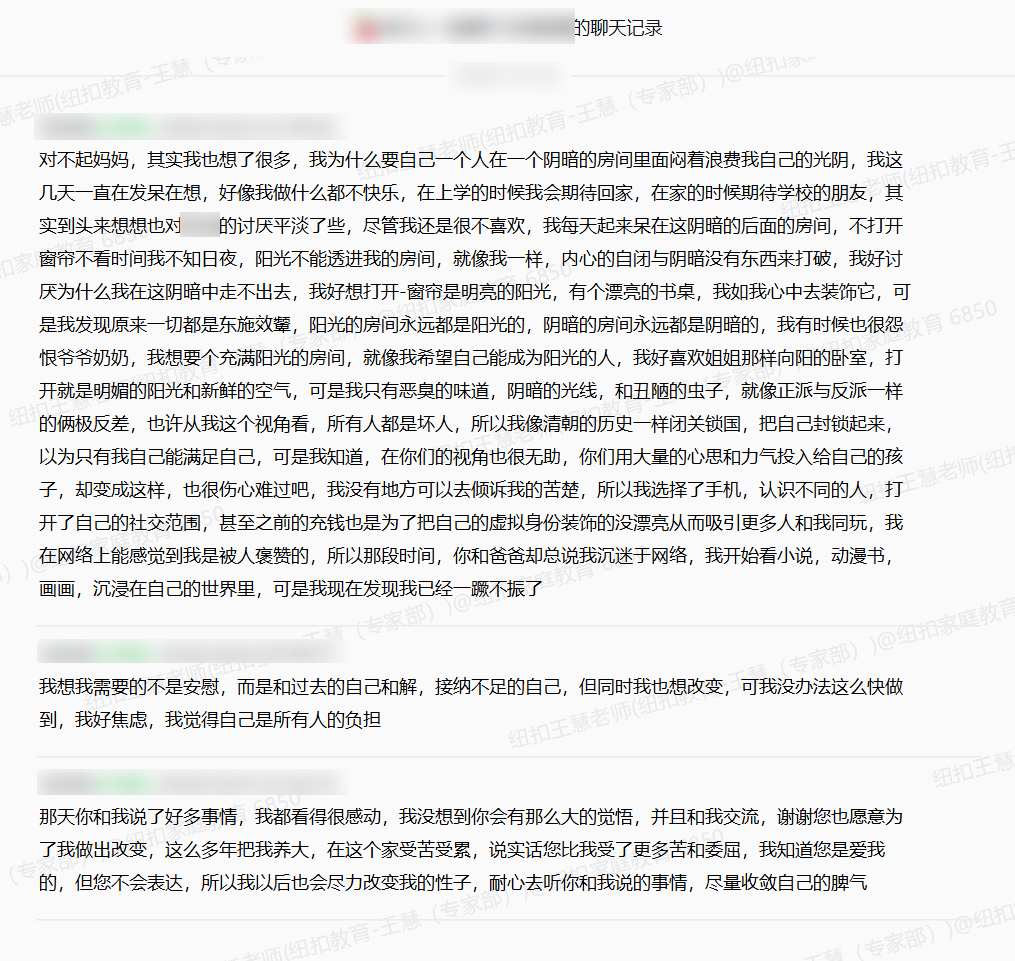

于是,我给妈妈发了一封道歉信:

心理咨询一段时间后,我的情绪状态也越来越好,我想我也该回到学校去了。

返校那天清晨,我在校门口深呼吸了5次。

这是杨老师教我的"4-7-8呼吸法"。

吸气4秒、屏住呼吸7秒、呼气8秒,重复4-5次。

通过特定的呼吸频率,帮助调节副交感神经系统,迅速降低焦虑和促进放松。

回到学校后,我发现那些让我害怕的事好像也没那么吓人了。

不过在考试的时候我的“感觉”会被放大。

老师发卷子时粉笔刮黑板的“吱呀”声。

后排同学哗啦哗啦翻卷子的动静,让我开始心慌。

我记着杨老师的方法,攥着笔深呼吸几下,手心渐渐不冒冷汗了。

连监考老师说“还剩十五分钟”的时候,我的呼吸还是稳稳的。

我永远记得高考结束的那天,我妈突然抱住我:

"不管考成什么样,你都是妈妈的好女儿。"

那一刻,我才明白,原来我们不是非得考100分才值得被爱。

虽然,我没考上清北,也没考上985,但也顺利收到了一所重点大学的录取通知。

杨老师祝贺我时问了我一个问题:

“如果现在让你对高三时候的你说一句话,你会说什么?”

我想了想说:

“原本我以为,抑郁好起来是让我回到从前那样。

而现在,我觉得抑郁好起来是成为新的自我……”

爸妈,你们知道吗:

那些撕碎的试卷、摔门的巨响、凌晨的眼泪……

其实都是我们求救的信号。

而你们递来的那杯温水,夜宵留在桌上的热面……

比所有大道理都有用。