“我家孩子今年17岁,高一下学期突然说不想上学了......”

这是来自一位孩子妈妈的无奈自述。

她的孩子,曾经是别人眼中的“学霸”,如今却“游戏成瘾”,躺平半年多了,整天玩游戏,黑白颠倒,脾气越来越暴躁。

“最开始只是零零碎碎地请假,后来半天、一天、两天……最后干脆不去了。”

“每天在家玩游戏,特别上瘾,作息完全乱了。为了这事,我俩不知道吵了多少次,但吵完他还是继续玩,完全没救了!”

“我真的不知道该怎么办了,管也管不了,劝也劝不动......”

说到这里,这位妈妈情绪特别激动,甚至有些崩溃:

“实在不行,就让他去学个技术吧,至少以后还能养活自己,总不能一直这么在家‘躺着’。”

作为一名心理咨询师,每次听到父母这样说,我都感到特别心疼和无奈。

听起来,这位妈妈已经做了大量的心理建设,试图说服自己接受现实,甚至为孩子想好了“退路”。

但问题在于,她太把孩子的话当真了,完全从现实层面去考虑问题,却忽略了孩子“不想上学”背后的真正原因。

从心理学角度看厌学:

孩子掉进了“多巴胺陷阱”

在与这位妈妈的深入交流中,我了解到,孩子的原生家庭情况并不理想。

父母经营一家小生意,早出晚归,几乎没有时间陪伴孩子。

孩子从小跟着爷爷奶奶长大,生活上比较随性,父母对他的学习也没有太多要求。

进入初中后,孩子的学习成绩直线下滑,再加上课程难度增加,竞争激烈,他感到力不从心。

老师的批评更是让他自卑和抵触,最终选择了逃避。

这位妈妈和我说:

“孩子每天玩游戏到凌晨,白天睡觉,根本叫不醒。我们说他几句,他就开始发脾气,还冲我们吼,太不懂事了!”

其实,孩子沉迷游戏,并不是因为他“不懂事”或“不听话”,而是因为游戏给了他一种在现实生活中无法获得的满足感。

从脑科学的角度来说,我们人类大脑的奖励回路本身就是成瘾性的。

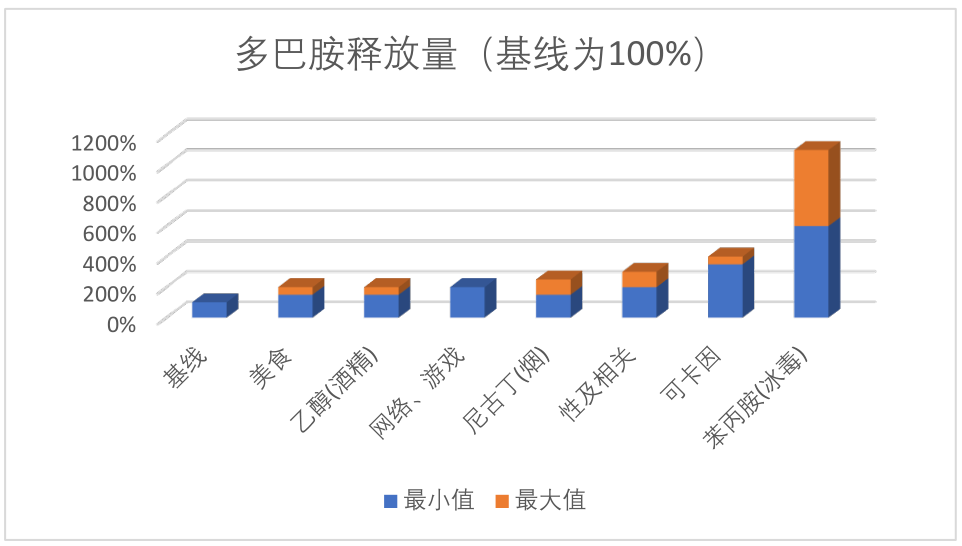

当孩子在游戏中获得奖励时,大脑会释放大量“多巴胺”,这是一种与快乐和奖励密切相关的神经递质。

多巴胺的释放会让孩子感到“爽”,这种快感会促使他不断重复游戏行为,就像一种“瘾”,让他难以自拔。

北师大研究显示:

72%沉迷游戏的孩子在现实中缺乏成就感,学业压力、家庭冷漠、社交挫败是主因。

游戏刺激多巴胺分泌速度是现实活动的3倍(NIH研究),易形成“快乐依赖”。

一旦离开了游戏,孩子可能会感到空虚和焦虑,这种情绪波动会让他更加依赖游戏来调节情绪。

长期对多巴胺上瘾,会导致部分区域的大脑灰质减少,皮质层变薄,大脑过早老化。

后果就是,孩子的专注力和记忆力越来越差,认知能力严重受损,还会影响到学习能力。

如果孩子落入“多巴胺陷阱”,很可能越陷越深,从此一蹶不振。

孩子的改变:

从“游戏成瘾”到“积极复学”

经过半年的调整,孩子的变化特别快,也特别稳定,这让我感到非常欣慰。

就在一个月前,孩子已经重返家庭,和父母的关系也得到了很大改善。他的内驱力明显提升,复学后的学习状态也特别好。

他的妈妈告诉我:

“孩子现在整个人都变得积极了,每天早上都会自己起床,还会主动帮我做家务。

学习成绩虽然还没恢复到从前,但看得出来,他已经在努力了!”

看到孩子的转变,我特别开心。

我是如何帮助孩子走出困境的?

1、倾听孩子的情绪,不要急于批评或否定。

在一次咨询中,孩子告诉我,他在学校特别孤独,成绩不好,老师也经常批评他,他觉得自己一无是处。

在家里,父母整天忙着工作,很少有时间陪伴他,他感到自己特别孤单,觉得自己被忽视了。

为了帮助他更好地理解自己的情绪,我采用了“情绪聚焦疗法”。

我引导他回忆那些让他感到挫败和无助的时刻,并帮助他表达出内心的感受。

比如,当他提到“我觉得自己很没用”时,我问他:“这种感觉是从什么时候开始的?你能具体说说吗?”

通过这种方式,孩子逐渐意识到,他的厌学和游戏成瘾并不是因为“懒惰”或“不上进”,而是因为他内心的孤独感和挫败感所导致的。

2、帮助孩子发现自己的优点,重建自信。

在咨询过程中,我发现孩子对自己的评价非常低,甚至觉得自己除了玩游戏,做什么都不行。

为了帮助他重建自我价值感,我采用了“积极心理学”的方法,引导他关注自己的优点和潜力。

我让他列出了自己除了游戏以外的,其它比较擅长的一些事情,哪怕是很小的事情,比如“会做饭”、“玩五子棋很厉害”等等。

紧接着,我鼓励他把这些能力应用到现实生活中。让他尝试教其他孩子玩五子棋游戏,或者参与一些团体活动。

在整个的过程中,孩子渐渐发现,自己并不是一无是处,他也有很多值得骄傲的地方。

3、鼓励孩子尝试新的兴趣爱好,找到生活的意义。

在重建自信的基础上,我开始帮孩子寻找新的兴趣和目标。

在一次团体咨询中,我问他:“除了游戏,你还对什么感兴趣?”

他想了想,说:“我其实挺喜欢画画的,但很久没画了。”

于是,我鼓励他重新拿起画笔,还鼓励他参与一些绘画类的兴趣课。

同时,我还结合“认知行为疗法”,帮助他设定一些短期目标,比如“每天画一幅画”等。

慢慢地,通过这种方式,孩子逐渐从游戏中抽离出来,把更多的时间和精力投入到绘画中。

他发现,绘画不仅能让他感到放松,还能让他找到一种新的成就感。

当孩子说“不想上学”

父母别太当真,也别急着找退路

什么叫太把孩子的话当真?

并不是说我们不应该相信孩子的话,而是不能完全从字面意义或现实层面来理解孩子的话。

很多父母听到孩子说“不想上学”,第一反应就是:“他真的不想上学了!”

于是,焦虑、无奈、甚至开始为孩子谋划“退路”——休学、转学、学技术......

但事实上,孩子说“不想上学”,往往并不是字面意思那么简单。

这句话背后,可能隐藏着孩子的无助、焦虑、挫败感,甚至是一种求救信号。

就像这位妈妈的孩子,他沉迷游戏、厌学、脾气暴躁,这些行为背后,其实是他对现实生活的逃避和无力感。

而父母急于给出“解决方案”,反而可能让孩子更加退缩。

心理现实没有改变,外在的现实再怎么变,也只是治标不治本。

那要怎么做呢?

1、学会反思,别把问题全都归咎于孩子

孩子厌学、躺平,诱因在学校,但根源却出在家庭。

比如,从小没有培养起的习惯、能力,人际交往和情绪处理中缺失的方式、方法。

或者家庭中有未解决的冲突、紧张的夫妻关系等,这些都可能导致一个不上进、不上学的孩子。

如果父母只看到孩子的问题,没有任何反思,那这本身才是最大的问题。

2、别给孩子太多无用的建议,否则适得其反

有太多时候,我们都喜欢用最轻松的语气,给出最难做到的建议:

比如,“上课要听讲,做作业要认真”、“学习要注重方法”、“别懒、别粗心”......

这些建议,看似在帮助孩子,实则非常无用和自私。

因为它在告诉孩子:“该怎么做,我都教你了,我的责任已经尽到了,做不到,那是你的问题。”

孩子表面反抗,内心却也无比认同,开始一遍遍谴责自己:“为什么这么简单,我就是办不到?我怎么就这么没用?”

3、和孩子一起定好规矩,严格执行。

和孩子定下一个规矩,循序渐进地来。

比如,规定孩子上学日的晚上和吃饭时间,禁止使用手机。

和孩子商量后,制定一个清晰的规则:

周一到周五,每天可以任意使用半小时,晚上10点前必须交给父母保管;

周六、周日,在完成规定学习任务后,可以使用2小时。

规则制定好之后,就严格按照规则来执行,绝不能因为孩子撒泼打滚就心软。

4、循序渐进地改变习惯,奖励鼓励为主。

戒断“多巴胺”是一个长期的过程,不要指望孩子一夜之间改变生活习惯。

可以尝试设定一些小目标,比如,孩子能够坚持半个月“戒断”,给他一点小奖励。

这个奖励可以是物质上的,比如奖励孩子吃一顿大餐,买一件自己喜欢的东西,或者去远离手机、网络的地方郊游。

最重要的是,平常也要多认可和鼓励孩子的进步。

最后,我想告诉父母们:

我们要明白,厌学是孩子在学校的学习、社交遇到困难的第一个信号。

他们不是无理取闹,不是没事找事,而是遇到了解决不了的难题。

这个时候,是最需要父母伸出援手的时候。

别急着给孩子“退路”,试着去理解他,陪伴他,帮助他找到真正的兴趣和目标。

孩子的“游戏成瘾”并不是终点,而是一个需要我们去理解和帮助的起点。

只有父母先稳住,孩子才能慢慢走出“多巴胺陷阱”,重新找回生活的方向。