最近,朋友圈里一位朋友的抱怨引起了我的深思。

她的孩子正值青春期,曾经乖巧懂事的小天使,如今却变得叛逆爱顶嘴。

家里围绕“该不该让孩子玩手机”这件事吵得不可开交,她无力阻止孩子沉迷手机,对顶撞自己的儿子更是失望不已。

看到这里,我感同身受。

孩子玩手机,一直是父母的心病。

根据《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》显示,从2018年到2022年,未成年人互联网普及率从93.7%增长到97.2%,到2022年我国未成年网民规模已突破1.93亿。

他们上网主要是进行学习和玩乐,其中学习占88.7%,玩游戏占67.8%。

放手让孩子玩吧,怕耽误学习;极力禁止吧,孩子如今学习也总难免有用到手机的时刻。

疏还是堵,这是个问题。

最近半年,我家就发生了这样一场大战,或许能给各位父母一点启发。

毁掉孩子的,不只是“机不离手”

去年10月的一次家长会上,班主任的一席话让我心头一紧。

儿子竟然把手机带到学校,上课不学习,偷玩手机,学习状态持续下降。

曾几何时,儿子还是那个乖巧懂事的孩子,如今却变得厌学、沉迷手机。

我强压住心里的怒火,决定与儿子进行一次深入的对话。

“妈妈知道,这个年纪的孩子对手机都没有抵抗力。”

“但你现在面临的是至关重要的中考,手机什么时候不能玩呢?”

顺便我还给出了解决方案:

“现在妈妈没收手机,等中考结束再还给你,到时候你想要啥奖励,我跟你爸都同意。”

然而,儿子并不配合。

他对手机的沉迷严重超出了我的预期,不是向老人索要手机,就是向同学借手机玩。

我心中满是疑惑,为何他会如此执着?

这让我突然想到儿子的同学,有很长一段时间,也是同样的执着于玩手机。

我向那位妈妈讲述了儿子的情况后,她给我分享了几个宝贵的建议:

1、调整沟通方式,从对抗到合作;

2、共同制定手机使用契约,减少依赖;

3、将学习与兴趣结合,激发学习动力;

4、修复家庭关系,从“监督者”到“支持者”。

抱着死马当作活马医的态度,我决定,让孩子爸爸和儿子进行一次“男人之间的对话”。

这次对话让我恍然大悟。

原来,儿子在学校有写不完的卷子,在家里我们只关心他的学习,巨大的学习压力让他感到窒息。

而手机,成了他逃避现实的避风港,让他感到一丝轻松,这才让他顶着家人的反对,深陷手机的世界。

于是,我们和儿子进行了约法三章:每天写完作业可以有半小时的手机时间。

刚开始儿子坚决不答应,后来勉强同意了。

这个办法的确很有成效,但坚持了没两个月,效果逐渐开始下降。

儿子又回到了原来的状态,对手机的迷恋也越来越深。

这让我再次陷入了两难之地。

在朋友的推荐下,我认识了一位资深的心理老师。

我向她倾诉了我的困惑,发现她给出的建议特别容易理解,而且可操作性非常强。

这几个观点和方法,我觉得非常有用,在这里分享给大家:

1、学习压力过大,孩子也有成绩焦虑;

2、家庭采用“非黑即白式”沟通。

回想之前与儿子的沟通,我意识到是后者出了问题。我和儿子之间的说话模式就是:“你必须......”。

作为一个听劝的老母亲,我决定做出改变,采用老师教我的“3R沟通法”来化解冲突。

第一步:倾听

当他表示不满时,我先倾听:“我知道你想说最近学业压力大,没有自己的时间是吗?”

第二步:回应

接着,我用回应表达感受:“我担心你长时间玩手机,会近视,影响你的休息。”

第三步:修复

最后,我用修复释放和好的信号:“给我一个机会,我们一起来想想怎么解决问题好吗?”

在我的温情攻势下,儿子一点点卸下了防备。

我看到了胜利的曙光。

父母焦虑的根源:内耗自己

那一晚,儿子跟我聊了很久。

他谈到了学习上的压力,生活中的困惑,甚至对自己未来的规划。

听着他条理清晰的分析,我突然意识到:他真的长大了。

我的主动示好,给了他一个敞开心扉的机会,也让我第一次感受到,他已经不再是从前那个需要我事事操心的孩子了。

我顺势提出了一个建议:让他根据心理老师提到的方法,制定自己的学习计划——“进阶版番茄工作法”。

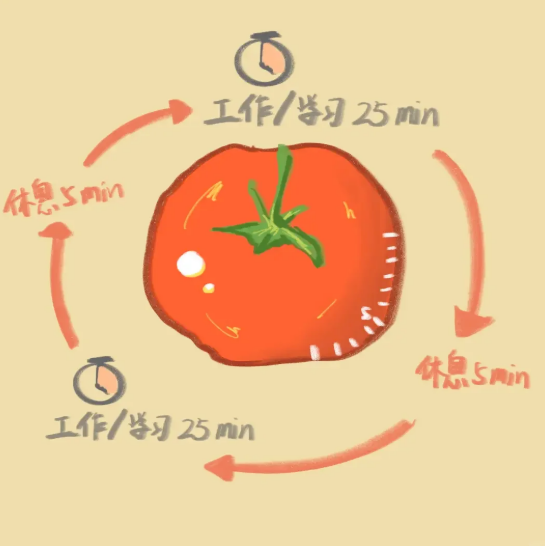

番茄工作法:

将工作时间分割为25分钟的专注工作时段(称为一个“番茄时间”),每个番茄时间结束后休息5分钟。

每完成4个番茄时间后,进行一次较长的休息(15-30分钟)。

这种工作与休息的交替循环,可以帮助人们保持高度的专注力,同时避免长时间工作带来的疲劳和效率下降。

适用在孩子学习上,就是用45分钟专注学习,15分钟休息放松,通过科学的方式调整学习节奏,逐步提升专注力。

果然,儿子很快适应了这个方法,不仅高效完成了作业,连之前困扰他的手机使用问题也得到了解决。

按理说,看到儿子的成长,我应该感到欣慰。

但奇怪的是,我并没有想象中的那种喜悦。反而,一种莫名的失落感涌上心头。

我意识到,在儿子飞速成长的过程中,我这个曾经“无所不能”的老母亲,似乎变得“无用”了。

以前,两个孩子事事依赖我,我需要耳提面命地提醒他们学习、生活、甚至吃饭睡觉。

如今,他们变得独立自主,不再需要我无微不至的照顾。

这种“被需要感”的消失,让我感到不安。

我开始在家里刷存在感:让女儿收拾房间,故意提醒玩手机的儿子多看看书,甚至时不时挑一些小毛病。

时间一长,我的脾气越来越差,家里人也开始受不了我。

儿子终于忍不住找到我,认真地说:

“妈妈,你还记得心理老师的建议吗?修复亲子关系,不是从控制到支持吗?你现在是假开明,真控制。”

这句话像一记重锤,狠狠砸在我心上。

那一刻,我突然明白:在养育孩子的过程中,我不知不觉地丢掉了自己。

我总是对孩子有着诸多管束。我希望他们努力上进,不希望他们玩得太开心而忘了学习。

于是,我经常扫他们的兴,要求他们做这个做那个,仿佛只有按我的方式来,他们才能走向成功。

控制儿子玩手机,也是其中之一。

在养育孩子的过程中,我不知不觉地丢了自己。

我的生活重心完全围绕他们转,我的喜怒哀乐也被他们的表现牵动。

让孩子成为孩子,让自己成为自己

老师说,这其实是一种“创伤代际”,源自于原生家庭的高压教育。

哪怕长大后结婚生子,我有意识地想要摆脱父母的阴影,却仍然延续了他们的一部分行为模式。

我不敢想象,倘若我没察觉到问题,长此以往,我与孩子之间会存在多大的隔阂。

真正的爱,是让花成花,让树成树,让孩子成为孩子,让自己成为自己。

我决心做出改变,用心理老师教我的3点策略,打破这个“创伤代际”的循环。

01

记录我的控制行为,学会区分“爱”与“控制”。

每当我想发脾气时,我会立刻记录下自己的情绪,并提醒自己:将“你必须……”改成“你觉得我们怎么样解决?”

每一次情绪爆发的时刻,都成为我改变的契机。

我开始意识到,真正的爱不是控制,而是理解和支持。

通过这种方式,我逐渐学会了用更温和、更有效的方式与孩子沟通。

02

设置“缓冲区”,建立边界。

我强迫自己每天留出一小时,完全不过问孩子的学习,专注陪伴他们。

东西乱就乱点,作业没写少写一天也没关系,没人规定孩子只能长成一种样子。

这个“缓冲区”不仅让孩子感到轻松,也让我学会了放手。

我发现,当我不再事事干涉时,孩子反而变得更加自律和独立。

03

转移注意力,发展自我。

我减少了过度关注孩子的时间,允许他们试错,也允许自己做自己。

我开始重新关注自己的兴趣和爱好,拾起久违的书籍,报名瑜伽课程,甚至尝试写作。

当我开始过自己想过的生活时,我发现,我对孩子的控制欲也随之减弱。

我不再试图通过掌控他们来证明自己的价值,而是用支持的方式陪伴他们成长。

在我的放手下,孩子变得越来越独立。而我,也有了更多的时间去学习、去成长。

我想起主持人杨澜说过的一句话:

别把劲儿都使在孩子身上,如果自己充实、快乐、有责任感、有情绪管理能力,孩子会模仿你的。

这句话让我深刻意识到,在做好妈妈之前,我们要先做好自己。

愿每一个妈妈都能记得:

孩子的叛逆期终会过去,但母亲的身份永远鲜活;

你不需要成为超人,只需要做真实、疲惫但闪闪发光的自己。