孩子情况:

15岁,女孩,曾是学霸,初二开始厌学,出现头疼、心慌、手抖等症状,确诊中度抑郁焦虑后休学;

整天在家玩手机,频繁哭闹,拒绝吃抗抑郁的药,说活着没意思,妈妈以泪洗面,内心焦虑、无助。

孩子和家庭现状:

孩子情绪大幅好转,抗抑郁药物逐步减量,重新燃起学习动力,恢复了正常的学习生活,父母不再焦虑,工作生活步入正轨。

去年10月中旬,一位妈妈(甄女士)找到我,和我聊起了她抑郁休学的女儿:

我女儿是半年前被诊断为中度抑郁焦虑。当时得知这个结果,我和她爸都傻了。

女儿一直是“别人家的孩子”,成绩优异,性格乖巧。怎么突然就变成了这样?

大概从初二上学期,女儿开始变得厌学,一去学校就头疼、心慌,还手抖,情绪特别暴躁,动不动就摔门、哭闹。

起初,我以为是青春期,也打骂过几次,但情况却越来越糟。

休学半年,女儿一直窝在家里,书也不碰,门也不出,连医生开的药都不肯吃,整天抱着手机玩游戏,一玩就是大半夜。

前几天,我实在忍不住了,因为玩游戏的事说了她几句,结果她突然崩溃大哭,说我们不懂她,还说活着没意思。

我天天活得提心吊胆,在她面前大气都不敢出,真怕哪一天孩子和我赌气,做出什么出格的事来。

好好的一个孩子,怎么就这样了呢......

图片来源于网络

甄女士边哭边说,眼泪止不住地往下流,情绪几近崩溃。

看着她憔悴的脸和红肿的双眼,我能感受到一个妈妈内心的煎熬和无助。

从“学霸”到抑郁休学,孩子经历了什么?

在与甄女士的深入沟通中,我发现,孩子的抑郁并非突然爆发,而是长期积累的结果。

1、对成绩的期待过高,忽视了孩子的感受

甄女士坦言:

“我们一直觉得,成绩好才是最重要的,其他事情都可以放一放。”

她和丈夫对女儿的学习成绩有着极高的期待,很少关心孩子心里在想什么。

孩子考得好,他们就高兴;考得不好,就开始焦虑,甚至责备她。

从小,孩子就被灌输“成绩决定一切”的观念,所有的努力都围绕着“考高分”展开。

渐渐地,她把所有的压力都扛在了自己肩上,内心不堪重负,情绪逐渐崩溃。

2、高度控制,不允许犯错

甄女士和丈夫对女儿的生活和学习有着极强的控制欲。

夫妻俩总想“帮”女儿规划好一切:学习时间、手机使用、生活作息......甚至不允许她犯错。

一旦孩子没达到他们的要求,他们就忍不住发火,甚至用威胁、吼骂的方式来“纠正”她。

长期的压抑让孩子怀疑自我,觉得自己永远不够好,甚至开始怀疑自己的价值。

3、缺少陪伴和关注

甄女士和丈夫长期在外打工,女儿的童年有很长一段时间是跟着奶奶生活,陪她的时间少之甚少。

后来,家里经济条件好了,再加上又添了个妹妹,所有人的注意力就都集中在了妹妹身上。

父母对她说得最多的一句话就是:“你是姐姐,要懂事一点。”

妹妹生病时,甄女士会请假在家照顾,而女儿生病时,却只能自己吃药、休息。

孩子虽然嘴上不说,但心里却觉得自己被忽视了,认为父母不爱她了。

这些被忽视的问题,像一根根看不见的刺,深深扎在孩子的心里。

长期的孤独感、被忽略的感受,以及过高的期待和压力,让她逐渐封闭了自己的内心,最终选择了用抑郁来逃避。

孩子厌学摆烂,躺平玩游戏

真的是因为手机和青春期吗?

“我就不明白了,现在的孩子到底是怎么了?每天吃好的喝好的,只有学习这一件事还这么不上心,还动不动就躺平抑郁?”

甄女士的这番话,让我想起了很多家长类似的困惑。

的确,在我们那一代,能吃饱穿暖就已经很满足了,学习似乎是自然而然的事。

可现在的孩子,明明生活条件比我们好得多,为什么反而对学习提不起劲,甚至厌学、躺平、摆烂呢?

其实,问题的根源并不在于手机,也不仅仅是因为青春期。

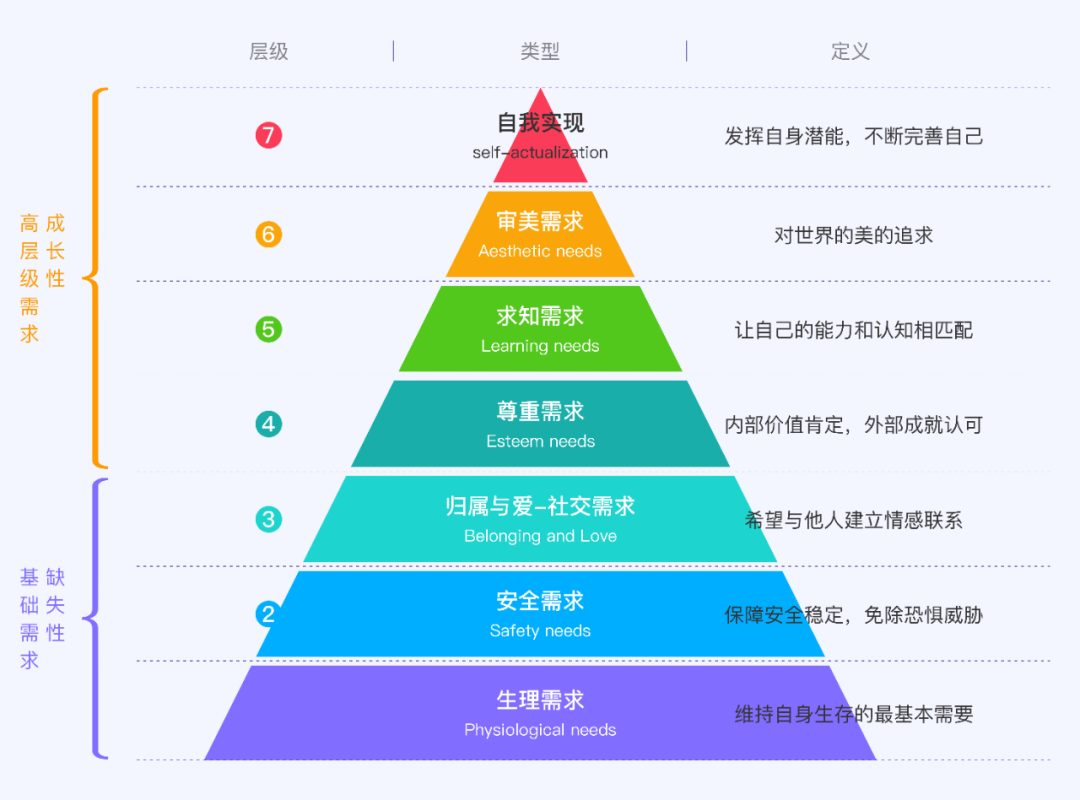

根据马斯洛的需求层次理论:

“吃好喝好”属于需求金字塔的第一层——生理需要,而“读书学习”则属于第五层——求知需要。

只有当底层的需求得到满足后,孩子才会有动力去追求更高层次的需求。

马斯洛的需求层次理论(来源于网络)

换句话说,如果孩子连安全感、归属感、尊重和自由都没有得到满足,又怎么可能对学习产生兴趣呢?

原来,孩子厌学、休学、躺平、摆烂的原因,不是手机,不是青春期,而是这3点未被满足:

1、我需要踏实可控:安全感

你有没有发现,有些孩子总是充满自信,而有些孩子却畏手畏脚,甚至动不动就“躺平”?

其实,这背后有一个关键因素在起作用——安全感。

安全感,简单来说,就是一种稳定、踏实、可控的心理状态。

它就像孩子心里的“定海神针”,让他们能够从容面对生活中的各种挑战。

心理学中有一个概念,叫“存在性焦虑”。

大意是指:对孩子来说,父母的无视,会让他们感到被抛弃,从而让孩子陷入无边的焦虑与恐惧,而这些都是他内心缺乏安全感的表现。

相反,缺乏安全感的孩子,常常感到不安和焦虑,不敢挑战自己,甚至选择“躺平”来逃避问题。

孩子最初的安全感,几乎全部来自于父母。

比如,父母与孩子互动时的情绪、精神状态、说话语气,甚至一个眼神,都会在孩子心里留下印记。

如果父母总是情绪不稳定,或者对孩子过于严厉,孩子就会感到不安,甚至怀疑自己是否值得被爱。

帮孩子建立安全感,3个简单有效的小方法:

①回家之后的10分钟

下班回家后的10分钟,是和孩子建立连接的“黄金时间”。

这时候,不妨放下手机,给孩子一个温暖的拥抱,和他聊聊自己今天遇到的人和事,问问孩子今天过得怎样......

②饭后睡前半小时

饭后给孩子留出半个小时的时间,陪他一起看看书、聊聊天;

睡前再来一个晚安抱抱,对孩子来说也是莫大的满足。

③和谐稳定的家庭关系

孩子就像一面镜子,会反射出家庭中的一切。

如果父母关系紧张,孩子就会感到不安;如果父母彼此相爱,孩子就会觉得世界是温暖和安全的。

2、我需要被接纳:归属感

归属感,就是一个人感到被无条件的接纳和爱。无论自己表现如何,都会被爱、被认同。

一个从小感受过父母无条件接纳和爱的孩子,更容易构建起归属感和价值感,发展出与自己、与他人、与世界的和谐关系。

缺乏归属感的孩子,就会对生活缺乏激情,丧失动力和责任感,容易自卑、叛逆,甚至抑郁躺平。

他们感觉父母不爱自己,与父母之间的链接是断裂的,心门紧闭,父母很难走进他们的内心。

这样的孩子不需要全世界拒绝他,他已经拒绝了全世界,活在一个人的世界里,拒绝社交,与孤独为伴。

图片来源于网络

父母哪些行为会破坏孩子的归属感?

①父母变成老师,插手孩子的学习和生活

有些父母总想把孩子的生活安排得井井有条,甚至插手孩子的学习和生活。

这样做不仅会让孩子感到压力,还会让他们觉得自己不被信任,从而破坏归属感。

②语言暴力,破坏性批评孩子

“你怎么这么笨?”、“你看看别人,再看看你!”

这样的语言暴力会让孩子感到自己一无是处,甚至怀疑自己是否值得被爱。

③威胁、恐吓孩子

“再不听话就不要你了!”

这样的威胁和恐吓会让孩子感到不安,甚至怀疑父母的爱是否真实。

有句话是这样说的:

家是温暖的港湾,父母是最后的保护墙,一想到家,一想到父母,内心就有力量。

有归属感的孩子,无论在外面遇到什么困难,只要一想到家,一想到父母,内心就会充满力量。

3、我要自己说了算:尊重和自由

很多家长从小就把孩子的学习安排得满满当当:

几点写作业、几点复习、几点预习......甚至还会在旁边盯着,生怕孩子偷懒。

结果呢?孩子越来越觉得学习是父母的事,跟自己无关,自然也就没有动力去主动学习。

很多家长一听说要放手,第一反应是:“不行!不管的话,孩子会一直躺平摆烂!”

其实,真正的放手并不是“撒手不管”,而是以退为进,给“管”腾出空间。

要自律,先自由。

只有让孩子感受到学习是自己的事,他们才会真正对学习产生兴趣和责任感。

如何做到“以退为进”?

①把学习的主导权还给孩子

让孩子自己安排学习时间、制定学习计划,哪怕一开始做得不够好,也要给他们尝试的机会。

父母可以引导,但不要干涉。

②从“监督者”变成“支持者”

不要每天盯着孩子写作业,而是告诉他们:“如果你需要帮助,随时可以找我。”

这样,孩子会感受到父母的支持,而不是压力。

③允许孩子犯错

学习过程中,犯错是难免的。

不要因为孩子没考好就责备他们,而是帮他们分析问题,找到解决办法。

这样,孩子才会觉得学习是一个探索的过程,而不是一场必须赢的比赛。

孩子抑郁好转,恢复正常学习和生活

这半年,甄女士的女儿一直在我这里接受疗愈和系统性调整。

看着她一点一滴的变化,真的让我倍感欣慰。

情绪稳定,重拾自信,找到成就感

孩子的情绪明显稳定了很多,不再像以前那样大起大落,整个人都平和了不少。

在专业医生的指导下,她的抗抑郁药物也在逐步减量。

生活作息也恢复了正常。每天早上,她都是宿舍里起得最早的那个,还会主动帮老师们做一些力所能及的小事。

有一天,她笑着对我说:

“老师,王教官让我帮助新来的同学熟悉环境,这几天下来,我感觉还挺有成就感的。”

她的眼睛里闪着光,那种发自内心的满足感,让我感到无比欣慰。

对学习的态度悄然转变

最让我感到欣慰的是,她对学习的态度也有了很大的转变。

以前一提到学习,她就满脸抗拒,现在,虽然谈不上有多热爱,但至少她愿意尝试去努力。

每天都会主动去阅览室读书,有时候还会兴致勃勃地和别的同学分享书里的内容。

现在,她的眼神里,不再只有迷茫和绝望,而是多了一些对生活的期待。

虽然孩子的疗愈之路还在继续,但她的每一个小进步,都足以证明她正慢慢变好。

父母的改变:从焦虑到欣慰

这半年多,甄女士夫妻俩也按照我的方法,努力改变对孩子的教育方法。

前几天,我和甄女士聊了聊孩子最近的改变,能真切地感受到她内心的激动和欣慰。

她说:

“这半年,我每天都在担心女儿,但现在,我心里的这块大石头终于落地了……”

她的声音再次哽咽,但这次,我听出了她发自内心的喜悦和欣慰。

我相信,当她们母女再次相见时,一定会是一个全新的开始。

最后,我想对甄女士和所有正在经历类似困境的父母说:

教育孩子的过程,其实是父母的一场自我修行。

我们无法替孩子走完他们的人生路,但我们可以为他们创造一个充满安全感、归属感、自由和尊重的成长环境。

智慧的父母都懂得:把自己还给自己,把孩子还给孩子。

教育的本质,不是把孩子塑造成我们想要的样子,而是帮助他们成为最好的自己。