1孩子年龄/性别:15岁/男孩

2心理指导老师:李老师

3孩子情况:

初一开始厌学,晚上熬夜玩手机,白天上课睡觉,老师强制要求父母陪读;

怨恨爸爸,把爸爸气到血压飙升,强行把孩子送进医院,确诊为中度抑郁,三天滴水未进。

一天24小时,除了拉屎撒尿,其它时间全都赖在床上,吃饭都得妈妈端到床边。

目前,孩子抑郁症状好转,抗抑郁药正逐步减量;和爸爸的关系有了改善,不再沉迷手机,主动要求父母办理复学手续,状态积极向上。

“你到底想干啥!天天在家躺着,我跟你妈累死累活养活你,不是让你当废物的!

我今天非得把你送医院去,好好治一治你这臭毛病!”

儿子已经把自己关在房间里,整整三天了,滴水未进。

他爸气得血压飙升,浑身直打哆嗦,“砰”地一脚,狠狠踹开门,冲过去一把薅起床上的儿子,拽着他就往楼下冲。

儿子跟疯了似的,又抓又挠,恶狠狠地瞪着他爸,扯着嗓子喊:

“你放开我,你根本不配当爹!”

我站在旁边,吓得腿都软了,根本不敢看儿子的眼睛,心里头怕得要命。

儿子被确诊为了中度抑郁。

从确诊到现在,已经整整一年时间了。

这一年里,他白天昏睡不醒,晚上通宵打游戏,天天熬夜到凌晨3、4点钟还不睡觉。

一天24小时,他除了拉屎撒尿会下床,其它时间全都赖在床上,连饭都得我给他端到床边,他才肯吃。

医生给他开的药,他根本不吃,全都给倒进马桶里。

就儿子这状态,到底啥时候才能好?什么时候才能像正常孩子一样去上学啊!

儿子的问题,一直是我们家的一块心病。

为了能治好儿子,我们四处求医,跑遍了各大医院,可他根本不配合,把药全都倒进马桶里。

看着儿子这样,我心里绝望极了,我感觉自己都快被这样的日子耗干了,身心俱疲。

从陪读、求医到抑郁躺平

儿子压根没想好

我们就是普普通通的寻常人家,对孩子没啥大指望,就盼着他能考上个不错的大学,以后找个正经工作,我们也就放心了。

小学六年,儿子成绩虽说不拔尖,但一直还算平稳,在学习上没让我们费太多心思。

可谁能料到,初一刚开学不到两个月,儿子就状况频出。

班主任隔三岔五就跟我反映,说儿子课堂状态差得不行。

上午一上课,他就开始昏昏欲睡,一堂45分钟的课,他至少得睡20分钟。

写作业粗心大意、错误百出,课堂笔记潦潦草草,完全就是应付差事。

老师课堂上提问,他完全懵圈,一问三不知,几次摸底考试下来,成绩没有一次能及格。

他爸是个爆脾气,一听说儿子不好好学习,经常连骂带吼地教训他一番。

脾气要是彻底上来了,直接抽出皮腰带,就往儿子身上招呼,就想让他长点记性,好好读书。

可即便如此,儿子的情况非但没有好转,反而越来越糟糕。

没过多久,老师下了死命令,非让我们去学校陪读,亲眼看看儿子在学校的状态。

等我真去了学校,才发现,儿子的问题远比我想象中严重千百倍。

老师在讲台上讲课,他前一秒还在听,后一秒立马就能睡着。

我又是掐手背,又是抹风油精,甚至还拿针扎过他,可都不管用,他依旧照睡不误。

老师点名让他回答问题,他刚坐下,屁股都还没坐热乎,又睡着了。

我在学校陪读了几天,心里慌得不行,赶紧带着儿子跑去大医院检查。

一番检查后,大夫说儿子可能得了睡眠紊乱综合征,开了药。

我们满心期待,想着吃了药儿子就能好起来,好好上学。可药都吃了好几瓶了,一点效果都没有,儿子还是老样子。

白天上课照样呼呼大睡,一到晚上就兴奋得不行,天天熬夜玩游戏,凌晨两三点都不睡觉。

他爸觉得,儿子之所以这样,都是玩手机玩的。

有一回,他爸实在气不过,一把夺过儿子的手机,直接没收,还藏了起来,想着让他戒了手机,好好调整作息。

儿子发现手机没了,跟疯了似的,在家里翻箱倒柜,把抽屉一个个全拉出来,东西扔得满地都是。

没找到手机,他就开始冲我们大声嚷嚷:

“手机呢?赶紧把手机还给我,没有手机我睡不着!”

一边喊,一边拿拳头使劲砸墙,手都砸出血了,也不停下。

初二上学期,有一天,儿子说什么都不愿意去上学,理由是感冒难受,没精力学习。

我心疼他,就同意他在家休息两天,没想到,这一休息就成了他彻底不上学的开端。

从那之后,每天早上叫他上学,他都像一滩烂泥一样,怎么都叫不起来。

我想硬把他从床上拽起来,可他都14岁了,虽说才90斤,但毕竟是个男孩子,我真的扯不动。

有好几次,我扯着扯着,心里一委屈,就崩溃得大哭起来,一边哭一边求他:

“儿子,你到底是怎么了,你得去上学啊,妈妈求你了。”

不管我怎么说,他就跟没听见似的,躺在床上一动不动。

我前脚刚离开房间,他后脚就睁开眼睛,掏出手机,不是玩游戏,就是看B站上那些番剧。

他爸在门外吼了几句,他没应声,气急之下,直接把门踹翻,冲过去就揪着儿子衣领,呵斥:

“你天天这幅熊样儿给谁看呢?到底想咋着?有病咱就治病,我跟你妈不欠你的!”

这一吼,儿子直接炸了:

“你们不欠我的,我欠你们行了吧!我就不该活着,谁让你们管我了!”

听儿子这样说,他爸更火了:“我今天非得好好治治你这个臭毛病!”

说着,一把抓起儿子的袖子,拽着他就往楼下冲。

儿子拼命挣扎,又抓又挠,声嘶力竭地喊:“我恨你,你根本不配当爹!”

结果,儿子被确诊为了中度抑郁。

听到这个消息的时候,我感觉浑身都凉透了。

医生建议让儿子住院调养,可他态度坚决得很,打死都不同意。

只要医生和护士一靠近他,他就对着人家又打又踢,根本都不配合。

没办法,医生只能让我们拿了药,带儿子回家调养,还叮嘱要定期回医院复查。

无奈之下,我们给儿子办了休学手续,想让他好好调养。

可儿子呢?根本没有要往好的方向发展的打算,彻底躺平了。

他除了拉屎、撒尿会勉强下床以外,一天 24 小时基本都像被钉在床上了一样,抱着手机,不是玩游戏,就是刷视频。

吃饭都得我给他端到床上,一边吃一边看手机,要是不端给他,他宁可饿着也不下床吃饭。

房间乱成了垃圾窝,用过的纸巾、吃完的零食袋子扔得到处都是,熏得人直作呕。

为了能让他好好休息,我们想了很多办法,剪网线、砸手机。可结果呢,换来的是儿子更疯狂的反抗。

有一次,他最长时间不吃不喝,在床上躺了整整快三天,一句话都不说。

我给他送进去的饭菜,他看都不看一眼,哪怕是他以前最爱吃的肯德基,摆在面前,他也无动于衷。

从医院开的那些抗抑郁的药,他趁我们不注意,一股脑全倒进了马桶里。

儿子已经躺平一年了,身体越来越差。他本来就不胖,现在瘦得不成样子,整个人颓废得不行。

孩子不是懒,而是能量太低了

医生说,孩子的问题更多的是出在心理方面,建议我们带孩子做一下心理咨询。

他爸一听这话,当场就炸了毛,满脸的不屑,根本不相信心理咨询能把孩子的病治好,坚决反对,还赌气说:

“别管他了,爱咋咋地,天天好吃好喝地供着他,还抑郁,我看就是吃饱了撑得!”

后来,我实在没别的办法,瞒着他爸,偷偷联系上了那个心理老师。

电话一接通,我就像找到了救命稻草,把这一年来儿子的所有情况,仔仔细细、原原本本地跟老师一股脑全倒了出来。

从他上课嗜睡,到后来的厌学抑郁、沉迷手机,还有他爸对他的打骂,以及我为了让他上学所做的那些努力和崩溃,全都一股脑倒了出来。

说着说着,那些积压在心底许久的委屈、无奈和痛苦,再也控制不住,我忍不住号啕大哭起来:

“老师,你说一个好好的孩子,怎么就变得这么懒啊,死活都不去上学,就知道躺着玩游戏,这可怎么办啊!”

老师轻声地安慰我:

“孩子不是真的懒,而是在用‘懒’提醒你:请看见我、理解我,别再推着我往前走了——我快要撑不住了。”

老师继续说道:

“孩子之所以会抑郁躺平,拒绝吃饭、沉迷手机,都不过是在自救而已。

爸爸长期的语言暴力把孩子打击得体无完肤,使孩子陷入了‘习得性无助’的状态,内心能量几乎为零。而你作为妈妈,也没能给到孩子足够的精神支撑。

当他的内心能量被完全耗尽时,就会呈现出‘懒惰’的状态。”

老师的话,让我一下子陷入了沉思。

从小到大,他爸好像从没跟儿子好好说过一句话。

尤其是在学习上,只要一听说儿子成绩不好,经常连骂带吼,对他一顿讽刺和挖苦。

我虽然心疼儿子,可在他出现问题的时候,也只是想着让他赶紧好起来,能正常上学,根本没真正去理解他心里到底在想什么。

当儿子在学习上遭遇挫折后,内心的自我否定就像滚雪球一样,越滚越大,他越来越觉得自己一无是处,最后只能选择用躺平的方式,来逃避这个让他倍感压力和痛苦的现实。

而这时候,手机和网络就成了他寻找自我存在价值的途径,也是他还能捏在手上的救命稻草。

我们没收他的手机,剪网线,以为这样就能让他回到正轨,可没想到却让他更加绝望和反抗,不知不觉中把他越推越远。

儿子走出抑郁阴霾,迎来复学曙光

我们采纳了心理老师的建议,把儿子送去接受更加系统专业的调整。

起初,每次和心理老师通电话,我的心都悬得高高的。

不知道儿子能不能适应新的环境,也不知道他能有多大改变,更不敢想他还能不能重新回到学校读书。

事实证明,我所有的担心和顾虑都是多余的。

心理老师告诉我,现在的儿子,作息规律,每天早睡早起,在教导师的带领下,积极参与各种体能训练。

每天雷打不动地去自习室学习,遇到不懂的问题就主动向老师和同学请教。

尤其是心理状态,心理能量十足,学会了自我调节情绪,遇到困难也不再逃避。

最让我欣慰的是,之前在家一直吃的那些抗抑郁的药,在专业老师的指导下,已经开始慢慢减量。

真没想到,短短半年时间,儿子就给了我们一个大惊喜。

去接儿子回家那天,看着眼前这个身姿挺拔,自信从容的儿子,再想想之前他萎靡不振的样子,完全判若两人。

回家的路上,儿子兴奋得不行,滔滔不绝地跟我分享着他在基地的生活。

“妈,我现在状态特别好,回家以后你要赶紧给我去办复学手续,我可不想被以前的同学小瞧了。你就放一百个心吧,我肯定好好努力,不会让你们失望的。”

他爸坐在前面开车,时不时透过后视镜看看儿子,眼眶都红了,伸手拍了拍儿子的肩膀,哽咽地说:

“儿子,爸以前错了,你能原谅我吗?”

儿子一脸坏笑,说道:

“我早不气啦!以前我也不懂事,净惹你们生气。现在都好啦,咱往前看!”

我和他爸相识一笑,心里满是欣慰。

此刻,过去一年笼罩在我们家的阴霾,仿佛全部驱散了。

恢复孩子能量的最好方式:

牢记三要三不要

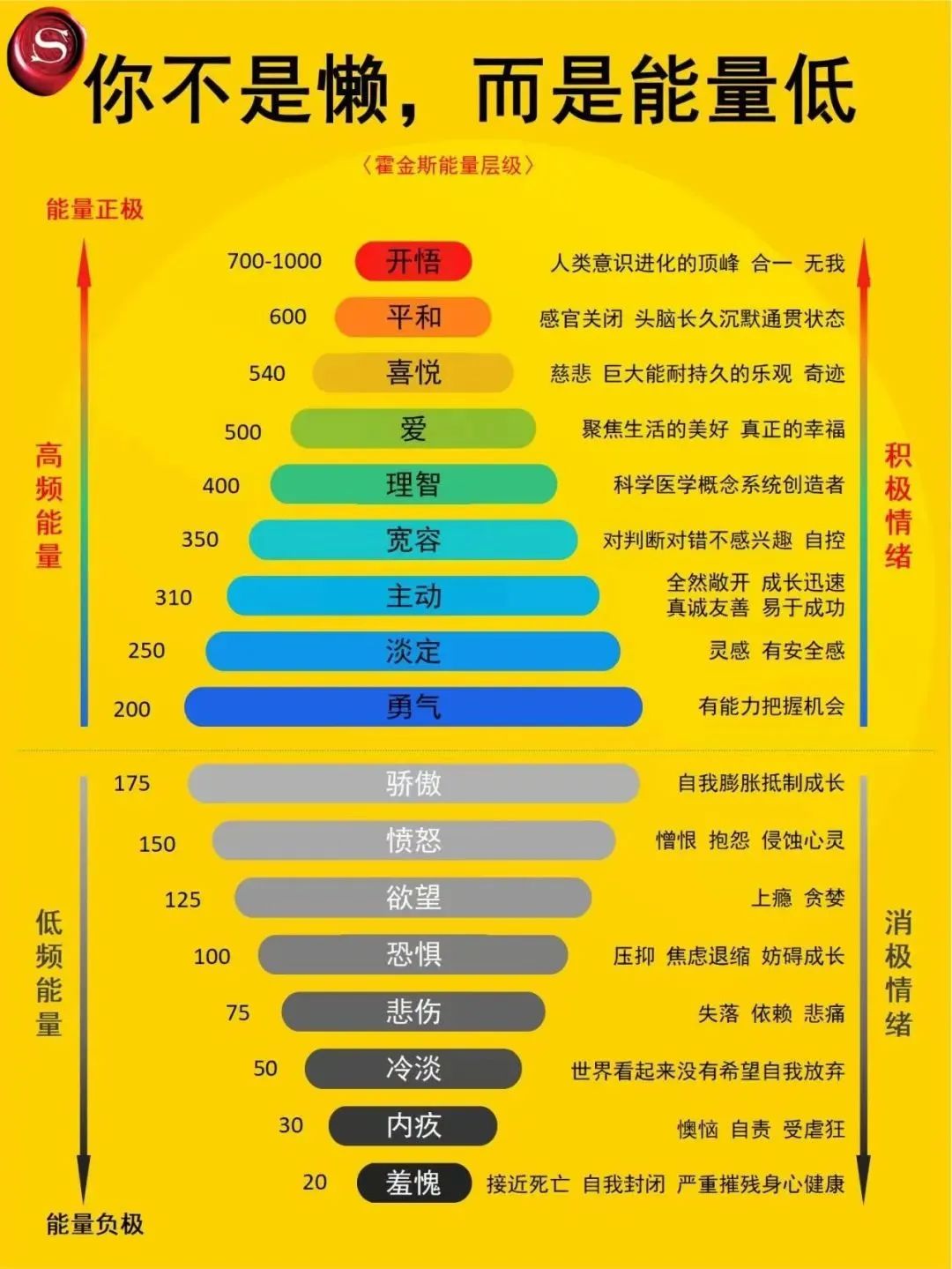

心理学领域有一个“能量层级论”,说的是,每个孩子都有着自己的能量层级。

这是美国心理学家大卫·霍金斯研究30多年得出的,把人类意识映射到1 - 1000频率范围,划分成17个能量层级。

父母可以对照一下,孩子现在正处于哪个能量层级呢?

当孩子的能量层级高时,他们会有更多的精力和自驱力,能够更好地应对生活中的挑战和压力;

而当孩子的能量层级低时,他们就会表现出消极、懒散的行为。

因此,要想让孩子们更加积极向上,首先需要提高他们的能量层级。

恢复孩子能量的最好方式,父母牢记,三要三不要:

1、不要不停的给孩子纠错。

很多父母,习惯在孩子做一件事的时候中途喊停,这就是典型的“纠错型父母”,习惯性地打断孩子。

就拿学习来说,孩子考试差一分满分,或是作业写错一道题,父母就会揪住不放,开始喋喋不休,不停地用所谓的一个个“标准答案”去纠正孩子。

心理学中有一个“过度校正效应”:当错误被过度关注时,反而会形成负向强化。

北京青少年心理援助中心曾做过一项调查,发现:大多数青少年抑郁个案中,都存在“过度纠错型父母”的现象。

有些家长经常以“我都是为你好”为由,过度干涉孩子,批评、指责,甚至否定孩子。

而那些被频繁纠错的孩子,大脑会进入懒惰状态,最终,孩子只会越错越多。

尤其是孩子进入青春期,内心非常敏感脆弱,父母的纠错行为,在孩子眼里就是价值感被贬低,孩子会觉得:我做什么都不对,我没用。

于是他会用两种态度回应父母:

一种是叛逆,做出一切让父母讨厌的事情,内心想“反正他们也不喜欢我”;

另一种是精神内耗,不断自我否定与怀疑,最后进入抑郁状态。

2、不要拿孩子做情绪垃圾桶。

“我们把所有心思都花在了你身上,你怎么这么不争气?”

“为了你,我每天拼死拼活地工作,你就不能心疼心疼父母?”

“都是因为你,我才变成现在这样。”

你有没有和孩子说过类似的话。

父母唾沫横飞,把自己在工作中、生活里遭受的不愉快统统倾倒在了孩子身上;

而孩子的头却越埋越低,脸上的表情也越来越僵硬。

要知道,情绪是可以传染的。

当父母忽视了孩子的承受力,对孩子抱怨诉苦,很容易造成孩子的负面情绪,心理也很难健康发展。

因为,每个孩子都是父母最忠实的“情绪垃圾桶”。

他们不仅会毫无遗漏地接住父母每一次失控的恶果,还会将父母的糟糕情绪内化吸收,演变成性格的缺陷,或抑郁、或叛逆、或暴躁、或讨好。

3、不要把孩子卷成一个只会做题的机器。

现在的孩子到底有多累?

初一的孩子早上6:10进教室,晚上8点才放学,高一的孩子早上6点就要开始晨读,晚上10点或者更晚才结束。

孩子们的时间几乎都被竞争、考试、作业、功课填满了,他们就像一个个没有温度的做题机器。

他们一睁眼就是十几个小时的学习,连课间10分钟都常常被霸占,一放学就要辗转到各种课外班,几乎没有自由安排的时间。

周末,这个本该属于他们的休息娱乐的时间,也变成了另一个学习的战场。

改变孩子最健康,又快速的方式,就是帮助孩子多巴胺戒断,提升孩子自身的能量。

下面几个快速提升的方法,家长如果能做到,真的有助于孩子的成长和学习。

1、要尽可能给孩子丰富的成长环境。

读万卷书,不如行万里路。

上一百堂美学的课,不如让孩子自己在大自然里行走一天;

教一百个钟点的建筑设计,不如让学生去触摸几个古老的城市;

讲一百次文学写作的技巧,不如让孩子在市场里头弄脏自己的裤脚。

书本里的知识固然重要,但我们也不要忽略了,周边环境的重要性。

让孩子体验多样的自然环境,感受真实的生活环境,孩子才能开阔眼界,丰富灵魂。

父母可以带孩子去参加一些素质拓展、来一场亲子旅行、做一次自然探险,打卡一些看起来微不足道的小事。

不仅能提高孩子的能量,提升孩子的身体素质,还能拓展知识。

2、要多鼓励孩子探索新鲜事物。

陈美龄曾说:

每一个问题都被认真对待的孩子,探索欲会不断膨胀,知识也会丰富起来。

孩子会觉得“活着是与新鲜事物相遇”,是开心的事情,从而走上积极向上的人生道路。

比起一味卷分数,更有用的,是孩子们对万事万物保持兴趣、对这个世界充满求知欲。

这才是孩子成长的养料,会在未来萌发出昂扬的生机与力量。

3、要允许孩子做一些“无用的事”。

“这有什么用?有时间不如多学习!”

几乎成了很多父母的口头禅,每当孩子做与学习无关的事情,这句话就脱口而出。

其实,对孩子成长来说,有用、没用,其实没有一个衡量标准。

有些父母理所当然地认为孩子的学习是最重要的,最有用的。

其实,这些父母犯了一个严重的错误,就是把孩子的学习等同于学习文化知识。

一旦发现学习成绩有所下降,孩子的某个“爱好”就变成了罪魁祸首,遭到毫不留情地制止和打击。

不仅容易伤害孩子的心理健康,也容易挫败孩子的自信,进而对学习更加抗拒。

实际上,一个爱好只要不违背社会公德,在安全的范围内,都不会成为影响孩子学习的关键因素。

孩子休息的时间、游戏的时间、无所事事的这些时间,看似虚度,其实都是孩子成长非常重要的时间段。

当下很多看似无用的东西,在未来很有可能成为孩子成长的养分。

如今,儿子已经复学成功了,在接下来的日子,我会不断去看见儿子做得好的地方。

用我对他的认可和肯定,让他发现自己的价值,激发他的动力和信心。

当他看到自己有那么多被认可的地方,有那么多美好的特质,他才能把过去那些不好的标签撕掉,唤醒自己内在的能量。