儿子今年14岁,休学一年后,今年5月份,终于回到了学校,重读初一。

去年3月份,儿子干了一件让我始料未及的事情——突然提出了休学的想法,彻底在家躺平了。

年初时候,儿子得了阑尾炎,做了一个小手术,我就给他请了一个月的假,让他在家休养。

哪知道,重新回到学校后就像变了个人:

整天说一看见书本就犯怵,三天两头找借口不去上学;

一会儿说头疼一会儿喊肚子疼,还嚷嚷着说“在学校就跟蹲监狱似的难受”;

只要我们只要一提学习,他立马就像点了火的炮仗,摔门吼人是常事。

没几天他就吵着要休学,说想在家自学。

我当时心里特别自责,总觉得自己没有照顾好儿子,因为生病才耽误了课程,我一咬牙便答应了他的请求。

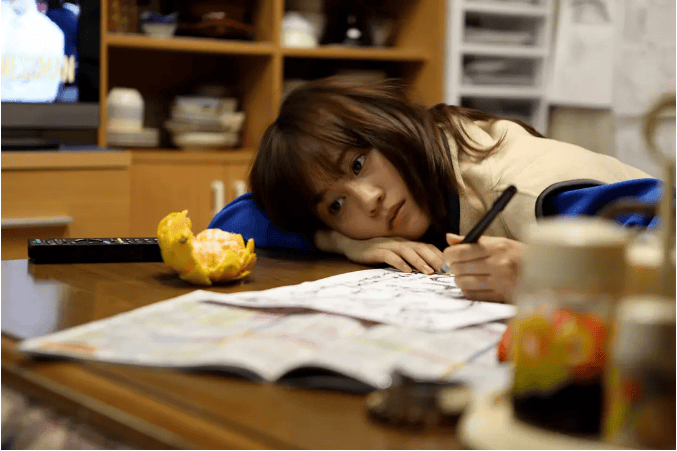

结果休学后才发现,这孩子根本没把学习放在眼里,天天抱着手机打游戏,彻底摆烂了!

从晚上熬到第二天下午,一天就吃一顿饭,每天睡三四个小时,身体明显瘦了一圈。

我以为儿子的状态只是暂时的,只要给他时间,他会有所改变。

谁知道半年过去一点起色都没有。

每次一催他学习,他就翻着白眼回怼我:

“你能不能别唠叨了,听见就烦!”

态度恶劣,句句噎人,气的我没少跟他发火。

有一次,他整整玩了一天,饭都没吃一口,我喊他别玩了。

他游戏打得正起劲,根本不搭理我。

我又喊了几次,结果他扭头就朝我吼:

“你能不能别烦我!唠唠叨叨没完了,我不学,你别管我!”

我心态彻底崩塌了!

我没有别的期望,就是希望儿子在学习上能努力一些。可现在倒好,满盘皆输!

现在想想,当初真不该答应他休学,越想越后悔......

儿子的问题把我折磨得焦头烂额,直到我把他送去基地,在老师的帮助下我才豁然开朗:

当孩子有了厌学情绪,许多父母会选择让孩子休学调整,但却忽略了至关重要的一点——

孩子需要的不是“舒服放松”,而是“重新找回生活的重心和责任感”。

如果休学后,孩子每天睡到自然醒、玩游戏到深夜、什么事都有人替他安排好……

那么,“躺平”就会变成一种习惯,而不是真正的疗愈。

持续躺平的孩子,如果没有得到及时的帮助与引导,就会陷入一种恶性循环:越来越躺平,越来越消极。

倘若孩子长时间处于“躺平”状态,很可能会导致心理健康问题。

这就是为什么有些孩子休学一段时间后,反而比当初更恐惧上学,因为他们不是在“休养”,而是在“退化”。

所以,我想用自己的亲身经历,给所有正在经历孩子休学的父母提个醒:

千万不要让孩子过得太舒服,一定要让他吃这4种“苦”。

这不是对孩子的折磨,而是帮助他重建学习内驱力的关键路径。

1

让孩子吃“等待”的苦:

学会自律,学会管理情绪,控制欲望

大文豪卢梭在《爱弥儿》中指出:

“你知道什么办法能让孩子痛苦吗?那就是让他“要风得风,要雨得雨”。

孩子得到的越多,想要的就越多,迟早有一天,你不得不拒绝他,此时拒绝对他的伤害,远超他不曾得到过满足的伤害。”

物质上过度满足孩子,非但不能教育出优秀的孩子,反而会让他错误地认为,得到一切才是理所应当,养成以自我为中心的刁蛮任性。

尤其对休学躺平的孩子而言,他们的情绪往往会更敏感、需求也更强烈。

想要的东西必须立马得到,稍不顺心就烦躁发火,过着饭来张口、衣来伸手的生活。

当父母不能满足他的需求时,很容易会心生埋怨、憎恨,甚至对父母拳脚相向。

父母无限制满足需求,对孩子来说不是爱,而是一种伤害。

心理学中的“棉花糖实验”早已证明:能抵御即时诱惑的孩子,在未来的学业成就与社会适应中更具有优势。

所以,可以从生活中的小事做起,帮助孩子控制欲望:

比如,孩子沉迷游戏,那么就规定时间,讲好每天玩游戏限时1小时;

如果时间到了,就让他去做别的事,如果他还闹着要玩,即便是冲你发火、闹脾气,父母也要坚守规则,避免因心软而前功尽弃。

2

让孩子吃“被拒绝”的苦:

不是所有人都会顺着你

休学在家的孩子,很容易陷入“全世界都要围着我转”的错觉。

孩子休学了,许多父母都会陷入自责的误区,认为孩子的问题都是自己的过错。

于是,就会不断满足孩子提出的所有不合理要求,甚至放弃自己的正常生活,结果反而让孩子变得更加骄纵。

就像我一样,儿子熬夜打游戏到凌晨两三点,也不敢多说一句话;

他发脾气摔东西,我甚至还会反思自己是不是说错话。

我这种无原则的退让,非但没让儿子好转,反而让他变得更加任性、易怒、自私。

真正的社会是充满“不”的:老师不认同你,朋友不理解你,喜欢的人不喜欢你……

所以,尽早让孩子体会“被拒绝的苦”,未来在面对失败时才不会一击即溃。

当孩子再向你提出不合理要求时,千万别找借口敷衍,一定要坦率而坚定地对他说“不”。

千万不要因为孩子休学了,就一味地迁就、退让,甚至围着他打转,打乱了家里原有的规矩和边界。

让孩子偶尔有一些小小的“不如意”,反而能让他学会调整期待,适应真实世界的规则,走得更远。

3

让孩子吃“做选择”的苦:

为自己的决定负责

对休学孩子而言,表面上是抗拒上学,其实是在逃避“选择”带来的压力。

就算休学了,也要让孩子在这段时间学会对自己的时间、生活和目标负责。

“让孩子自立”这句话,说起来容易,但做起来却很难。

但如果父母什么都替孩子想好了,他怎么会有机会学会为自己做决定呢?

有时候,父母不“狠”一点,孩子就真的赖在舒适区不肯出来,父母不逼着自己改变,他就永远不会主动突破。

这个“狠”,不是不管孩子,而是逼自己别再替孩子承担责任。

比如,你可以帮他准备早饭,但不能端到床头;你能提醒他学习,但不能永远代替他决定未来。

要明确告诉孩子:每个选择都有代价,不管选择什么,都得要为自己的选择负责。

不同的选择,就会有不同的结果,这个结果无论好与坏,你都得承担,都得为它买单。

父母要学会放手,不是放弃,而是让孩子真正长出“对自己负责”的能力。

4

让孩子吃“遵守规则”的苦:

建立规则感,理解生活的边界感

许多孩子在休学后,生活节奏完全打乱,昼夜颠倒,饮食紊乱,长时间沉溺于手机和游戏。

这些表现,并不是完全出于懒惰,而是心理秩序崩塌的体现。

当孩子突然不用遵守学校规则,就像生活没了“边界线”,看似没人管很自由,反而会觉得空虚焦虑。

规则感是孩子重新走向社会的第一步。

父母可以在不强制的前提下,逐步帮助孩子建立起过渡性节奏。

可以从最基本的事做起:

即便不上学,也要每天按时起床、吃饭、锻炼身体;

不至于像早8点上课那么严苛,但最起码的规律作息是一定要遵守的;

早上固定时间一起吃早饭,下午收拾自己的房间,晚上全家一起看看书、聊聊天;

手机使用时间也要规定好,说好了就得做到。

看似琐碎的日常,实则是在帮助孩子重新感受自己对生活的掌控感,而不是由着性子乱来。

父母也可以不动声色地把学习行为融入到生活里,当孩子在学习上有更多成功的经验时,也就不会再恐惧。

要让孩子知道:生活不是无限自由的乐园,而是需要遵守边界和规则的舞台。

孩子休学后,千万不要用“过度舒服”掩盖了他“面对困难的勇气”。

让孩子适当吃些“苦”,不是狠心,不是苛责,恰恰是帮助他们重建学习内驱力,重新找回生活掌控感的关键。

别让孩子逃避掉的那些”苦“,最后变成未来生活的“坑”。

真正有智慧的父母,不是帮孩子铺好所有的路,而是教他如何在泥泞中找准方向,在风雨中稳住脚步。