孩子进入青春期,对许多家长来说,都是大考验:

无论之前孩子多么乖巧,到了青春期,都会格外“事多”,整天喜怒无常的,动不动摔门撩碗,让人头疼。

更有些孩子在青春期没有正确处理好自己的情绪,还会陷入严重的心理危机——

也就是我们常见的抑郁、躺平等症状。

确诊抑郁的孩子很容易自我封闭,在家不爱和父母说话,让他出家门难于登天,更别说能正常上学考试了。

孩子深陷抑郁,无法正常上学,躺平在家,家长往往都会头痛不已:

别说催他回学校了,就连平时在家,跟孩子的日常相处都变成了“老大难”。

有时候不知道哪句话错了,轻则大吵一架,重则“抑郁”发作,家里鸡飞狗跳,愁死个人。

一年到头忙工作,现在好容易到年关了,回到家还得看孩子“一张冷脸”,真是容易上火。

遇到这种情况,咱们做家长的先别着急,今天就来给大家分享一下,面对青春期孩子的抑郁躺平,“四不管、五不惯、六不说”的实用方法:

四不管:

家长放手,孩子自有成长节奏

1. 孩子的爱好,我不管!

在陪伴孩子成长过程中,有家长会不自觉地陷入“我是为你好”的误区,过度干预与束缚孩子的行为。

事实上,抑郁的孩子内心更为封闭,他们能愿意尝试各种爱好,已经是在努力了解自己能力、甚至尝试自救的过程。

如果家长们依据自己的标准与期望,单方面地规定孩子,很容易会忽略孩子内心深处那份真挚的渴望与细腻的情感体验,亲子关系愈发恶化。

2. 孩子的穿衣风格,我不管!

每片树叶都不相同,每个孩子也会有自己的穿衣偏好。

女孩也可以钟爱宽松嘻哈风,男孩穿粉色紫色也很好看,还有些孩子个性鲜明,会喜欢“奇装异服”。

穿衣是孩子表达个性和自我认同的方式,尤其对抑郁的孩子来说,这是他们“掌控”自己的一种重要表现,不希望被父母管辖。

这里建议父母:只要孩子的穿着不违反社交礼仪,真的不用过多干涉。

父母对孩子的外表包容,也是他们建立自信和安全感的重要一环。

3. 孩子的私人空间,我不管!

孩子心情抑郁,不代表他们不愿表达。

反而,他们更需要有自己的空间,这对孩子的心绪放松很重要。

有些父母总习惯替孩子收拾卫生,还有父母担心孩子反锁卧室门可能会做不安全的事,时不时就要进去看看:

“大白天为什么关着门?”

“你老锁门干什么?”

但这些行为往往会侵犯到孩子的“边界”。

父母应该尊重孩子的个性和喜好,不要随意“冒犯”他们的私人空间,有助于培养他们的自主性和创造力。

4、孩子的各种决定,我不管!

”心理学家阿德勒,提出了“课题分离”的概念。

他认为,每个人都有自己的人生课题。

别人有什么烦恼,是否愤怒、沮丧,那都是他自己的课题,应该由他自己来应对。

而咱们做父母的课题,除了照顾孩子,还是照顾好自己的生活,管控好自己的情绪。

为啥孩子一休学,家长就这么累这么苦?

因为你把孩子的事儿当成自己的事儿了。

你得让孩子明白,选择是他们自己的,后果也得他们自己担。

五不惯:

立下规则,帮孩子树立责任与边界

想给抑郁躺平的孩子注入“强心针”,首先就要培养他的独立意识,咱们做家长的就得给孩子确立一些底线和规则:

1. 懒惰拖延不能惯

抑郁躺平的孩子,往往最明显的一点特征就是变“懒”:

不爱收拾房间、不爱张嘴说话、甚至身上的衣服数日不换,在床上一赖就是一天。

一直拖延、躺平,孩子的身体乃至社交能力都会不断退化;

所以父母千万不能因为孩子“病了”,就无限纵容这种行为,而是要建立规则:

比如每天做力所能及的家务,完成固定的锻炼指标,才能玩手机。

在明确的任务与奖励规则下,孩子的责任感和时间管理能力才能被慢慢培养。

2. 没礼貌不能惯

抑郁躺平的孩子往往情绪波动比较大,甚至还会一时沉默、一时和父母顶嘴大吼。

对此,父母要平静回应,强调沟通的结果不会因为“情绪”而改变,更要告诉孩子,不能自己心情不好就伤害别人。

我们可以这样告诉孩子:

“我理解你的情绪,但我们需要用合适的方式交流。”

耐心、坚定,给孩子树立榜样。

3. 推卸责任不能惯

遇到问题就推脱或说“我不知道”,是一些青春期孩子的常见行为。

家长可以引导孩子正视问题、分析责任,然后积极想办法解决,但不能“惯着”他们依赖别人解决。

比如孩子没完成作业,可以引导他们计划时间,而不是替他们解释或帮忙写完。

这样以后遇到挑战他们才能扛得住。

4、超前消费不能惯

不管是中产小康还是勉强温饱,我们做父母的能给孩子提供的生活条件,都已经是我们能做到最好的了。

但孩子往往没有经历过这一番努力,在他们的意识里,感觉现在的生活条件应该是与生俱来的。

如果父母一味满足孩子的需求,这种唾手可得的轻松感会让孩子感到麻木,助长他们不负责任的生活习惯。

可以设置零花钱制度,明确哪些是必要支出,哪些需要自己努力争取,从小培养孩子的理财能力。

5、沉迷网络不能惯

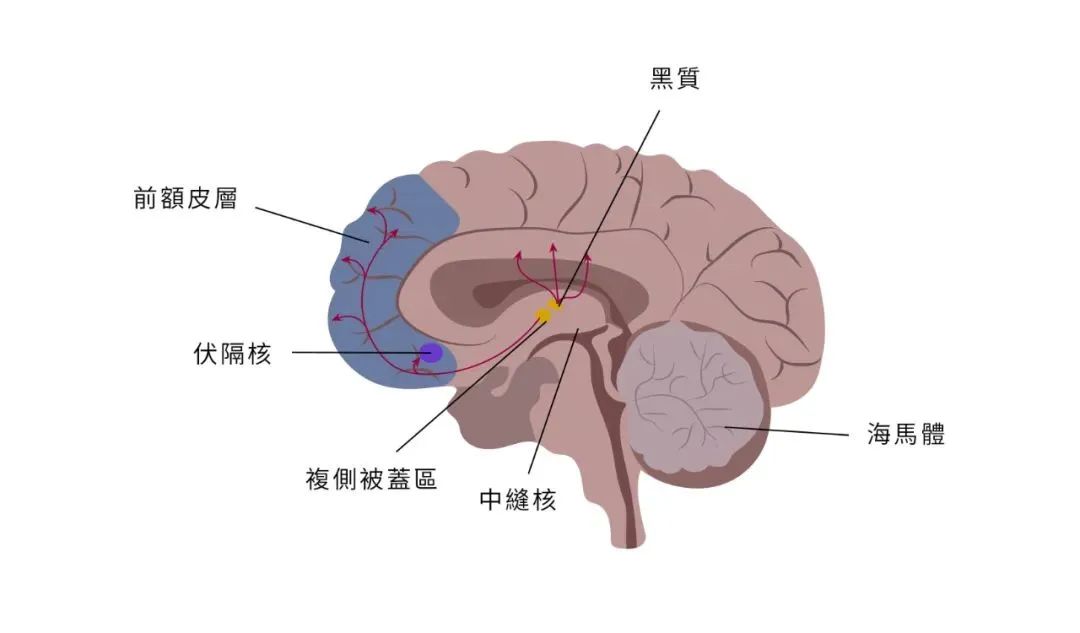

孩子在玩游戏、刷视频的同时,会自动触发大脑内的一种神经化学物质——多巴胺。

高度的多巴胺释放,孩子的大脑就能感受到幸福愉悦,而一旦停止摄入,快感戛然而止,孩子的心情一落千丈,抑郁和焦虑症状就会进一步加重。

针对抑郁躺平的孩子,这无疑是一种“饮鸩止渴”的自救方式。

父母必须要严格设置孩子玩手机的时间限制,可以先从小奖励、小礼物开始:

比如只玩半个小时就奖励孩子一道大餐、

一天玩手机不超过三个小时,保持一周就能收获一次旅行等等。

六不说:

管住嘴,避免破坏亲子关系

1. 不说“我为了你都要累死了”

孩子失败时,最需要的是支持和鼓励,而不是否定与埋怨。

类似“我为你付出太多”“我这么累都是因为你”这样的话,会让孩子觉得自己是“累赘”,从而丧失信心和动力。

抑郁躺平在家的孩子,接触最多的人就是父母。

只有咱们做父母的,给他们传递积极向上的心态,孩子才能感受到生活的美好和希望。

2. 不说“那你随便吧”

有的家长因为心里害怕孩子的情况恶化,底线一退再退;

还有些家长感觉怎么说话都不对,直接放手不想管了,无奈来一句“那你随便吧”。

休学在家,可能是很多抑郁的孩子选择的调整方法。

但“躺平”在家不是无限期的放松,得有个正常样,休息、学习、帮忙家务、适当运动都得去做点。

最重要的是,不能让孩子完全沉迷于无秩序、无底线的环境中。

未成年人的秩序感本来就弱,如果家长不及时纠正,他们很容易彻底丧失“规则意识”

千万别忘了最关键的:

先把孩子拉回正常的生活作息上,这样才能一步步考虑复学的事儿。

可不能让孩子在家彻底躺平,天天沉迷于游戏,日夜颠倒。

3. 不说“你什么都不懂,听我的就行”

希望父母们都能意识到这个问题:

抑郁躺平的孩子只是情绪低落,并不意味着没有思考能力。

如果他们需要我们帮助,自会开口向父母说,这时我们再有针对性地帮助孩子,孩子会感激父母的正确引导。

咱们平时真的没有必要拿出“我不管你你就完蛋”的意识,大胆做个理智冷静的旁观者,相信孩子自己可以搞定他的人生。

4、不说“你这样以后怎么办”

孩子休学躺在家里,当父母的心里真是急得像热锅上的蚂蚁。

看着孩子不学习不考试,简直感觉未来无望,难免脱口而出“你这样以后怎么办”“你以后全完了”的丧气话。

这种“灾难化”的语言,容易给孩子带来心理压力,甚至让他们感到绝望。

父母可以用建设性的语言替代,比如:

“虽然现在有点难,但我们可以一起想办法。”

5. 不说“你看看人家”

本来现在已经到了寒假,孩子们都休息在家,这是难得能让休学的孩子感受到“自己已和别人没什么不同”的微妙时期。

无论是家长还是孩子,对休学的焦虑都降到了一个低点。

所以咱们没有必要在这个时候再泼冷水,什么“你看看人家多优秀”“你怎么就不如人家”的话,只会让抑郁的孩子更加封锁内心,加深他的无助和自卑感。

每个孩子都有自己的节奏和特点,比较只会让他们觉得被父母否定,家里的气氛只会更加糟糕!

6. 不说“等你好了就赶紧去上学”

孩子休学在家,家长也放春节假期,长时间的朝夕相处,难免会产生一些摩擦和矛盾。

但换个角度看,这其实是一个难得能增进亲子感情的好机会。

趁着过年,家长能心无旁骛的坐下来,就先别急着提复学的事儿,先问问孩子休学这段时间感觉怎么样:

“这段日子在家,感觉怎么样呢?”

用这样贴心的话,让孩子觉得咱是真心关心他们,尊重他们,让孩子知道他们不是一个人在战斗。

在最需要关心呵护的状态下,如果你是孩子,你是更愿意听“爸爸妈妈理解你、支持你”;

还是愿意在“等你好了就赶紧学习”的催促声中自愈呢?

和抑郁躺平的孩子相处,家长确实容易辛苦;

但对孩子来说,父母的这种辛苦,正是这引导他们迈向成熟的关键力量。

抑郁的孩子内心更需要能量和引导,所以父母需要做的不是强硬管控,而是给予足够的空间,同时为他们树立清晰的规则和边界。

有时候,孩子只是需要一个倾诉的对象,家长能够为他提供心理上的支持,看见孩子,支持孩子,就已经是最强大的力量了。

牢记“四不管,五不惯,六不说”,既是亲子关系的重要修复方式,也是对抑郁躺平孩子的一种有效保护。

这世界上大部分的父母,都是爱孩子的,愿意为孩子付出一切。

当他们走过这段灰色的记忆,成人成才,绽放属于自己的光芒时,你会发现,自己曾经的坚持是值得的。